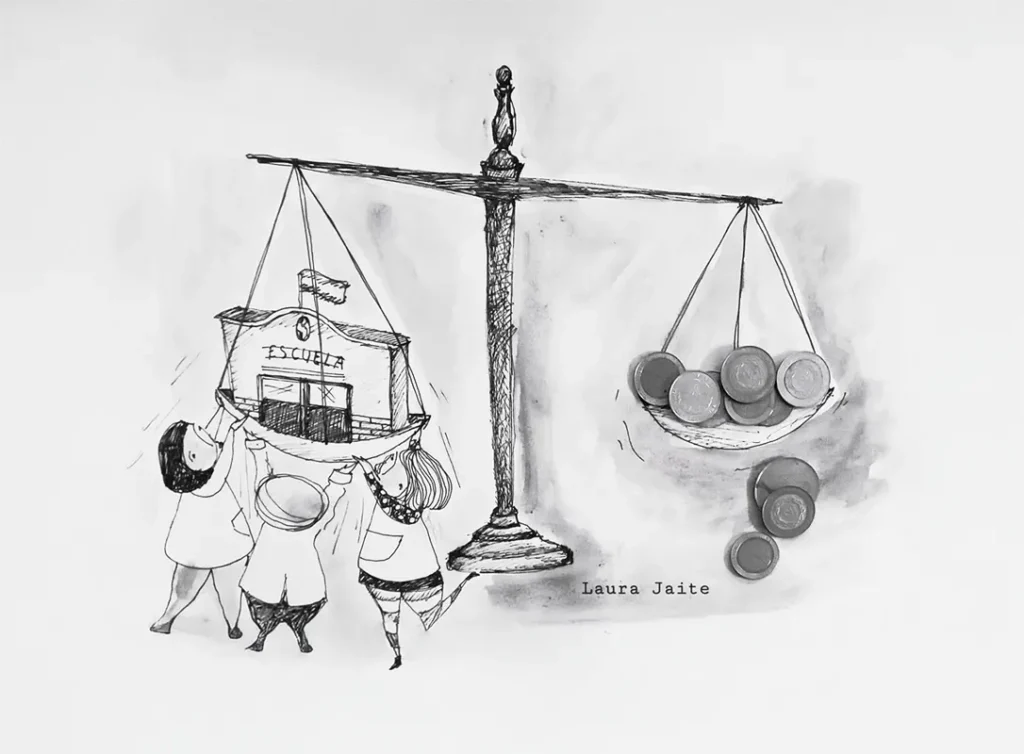

Derechos torcidos, mal de época.La Escuela como territorio de construcción colectiva de derechos situados.

La educación como el acto público de distribuir la herencia, designada al colectivo como heredero (para garantizar que no haya des-heredados) es el gesto signado por el signo del don, es decir, que no imponga ni enmascare una deuda (…) la posibilidad de dar lo que se sabe, lo que se tiene sin que el otro quede colocado en la posición de deudor. En educación la posición del deudor es impertinente, dado que el acceso al archivo es un derecho.”

Graciela Frigerio. Acerca de lo inenseñable.

Construir, ejercer derechos en tiempos difíciles.

Derechos torcidos es una comedia musical realizada por el dramaturgo Hugo Midón y el músico Carlos Gianni en el año 2005. Esta obra gira, juega, canta y baila acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Uno de los que se despliega en la obra teatral es el derecho a la educación, a través de una canción pone en evidencia algunas cuestiones vinculadas a la escuela. Lo interesante es que están expresadas desde el punto de vista de las infancias y adolescencias.

La escuela puede ser La escuela puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar. Si me dejan Buscar. Y puede ser una puerta abierta de par en par. Una fuente para calmar la sed. Un espacio libre Para imaginar el porvenir. Pasen... pasen... Que ya comienzan las clases. No, no puede ser Sólo un lugar para resolver Cuatro más cuatro Y tres por tres. La escuela puede ser un buen lugar para soñar. Y puede ser un largo viaje de placer Una aventura. Un buen lugar para crecer con los demás. De igual a igual. Y ser feliz.

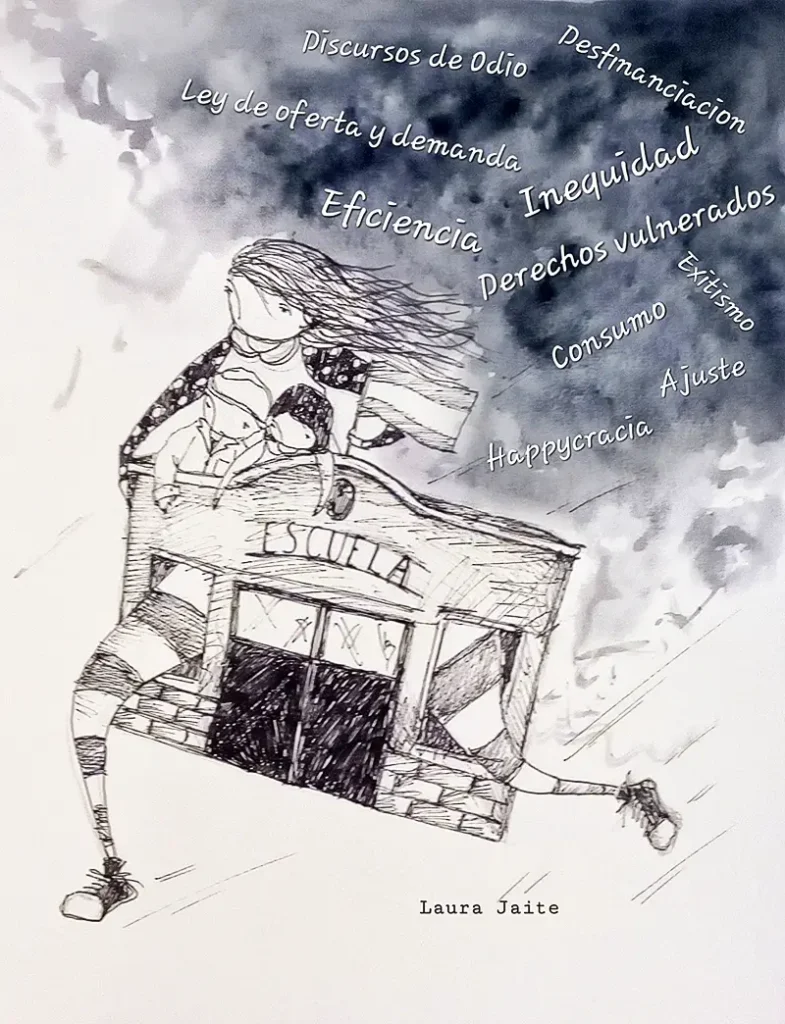

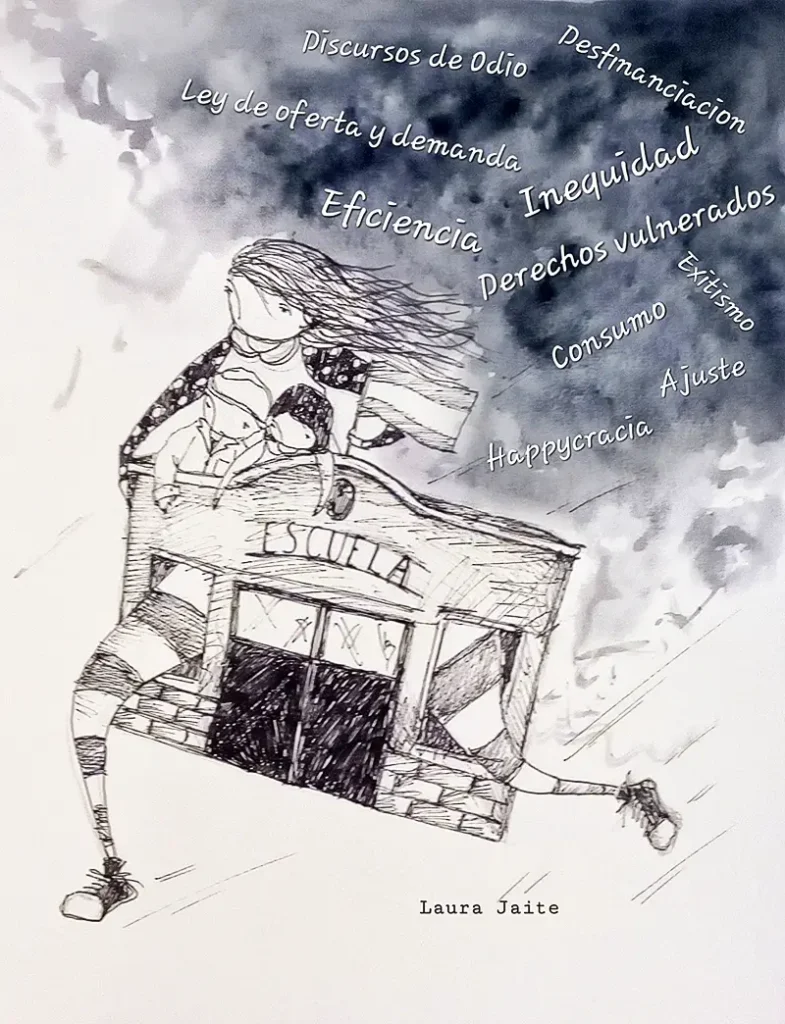

Cuando los derechos están “torcidos”, amenazados, perdiéndose en la vorágine mercantilizadora, invisibilizados por la niebla densa de los discursos de odio, enmascarados tras los ropajes de meritocracia (que nos dejan desnudos como en el cuento del Traje nuevo del Emperador); la Escuela puede transformarse en territorio fértil para defenderlos, proyectarlos, construirlos día a día. Silvia Bleichmar menciona que la función de la Escuela es la construcción de subjetividades, para ello, plantea como uno de los principios educativos la construcción de legalidades. Normas que se hacen necesarias cuando ponen en el centro del escenario escolar los derechos y las obligaciones colectivos.

Carlos Skliar habla acerca de los gestos mínimos, esos actos, palabras, miradas, escucha, disposición corporal pequeños, acotados, situados, que singularizan. Ofrecidos casi espontáneamente, que se donan en la cotidianeidad de la escuela. Gestos en los que se condensan lo pedagógico, los afectos, los efectos. Sutiles pero potentes porque enlazan lo pedagógico al cuidado.

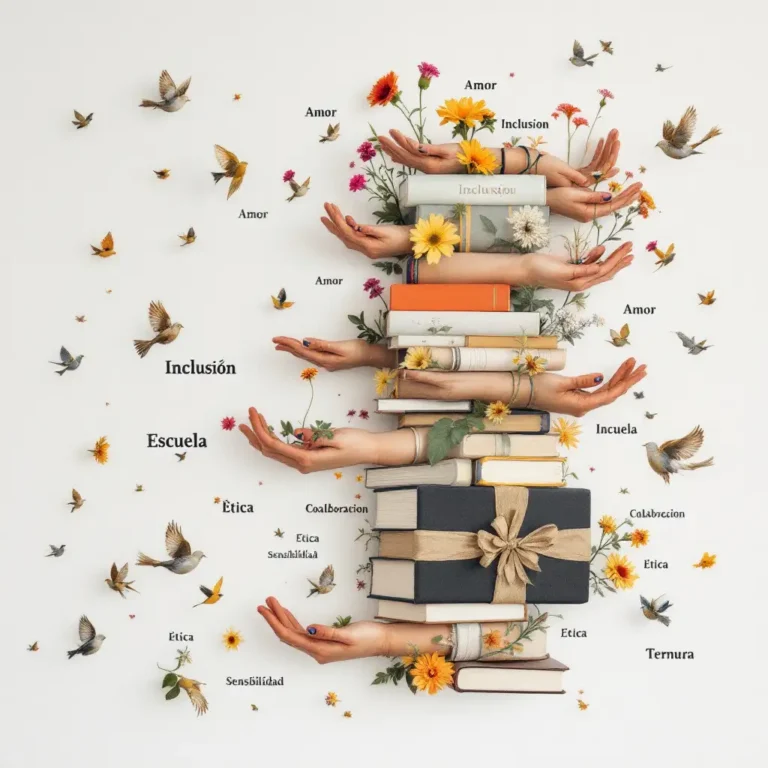

Entonces, pensaba en “derechos mínimos” no por pequeños o insignificantes. Sino con peso en la potencia de su presencia en nuestros encuentros cotidianos. Que se pueden “desgranar” de los Derechos (con mayúsculas), esos que se enuncian en Leyes, más generales, los que el Estado debe garantizar y nosotros velar por su cumplimiento efectivo. La ley de carácter universal “todos tienen derecho a la educación” en la cual destacan la igualdad, gratuidad y equidad como pilares del sistema educativo es un punto de partida, casi un ideal. En la tarea de hacer escuela pueden surgir como construcción colectiva derechos mínimos que comprometan a los actores a vivenciar el ejercicio de la ciudadanía en las comunidades educativas. Derechos mínimos que cada una, cada uno ejerzan, pongan en valor, los materialicen, visibilicen en sus prácticas cotidianas y situadas como educadores. Pero también que formen parte de la transmisión, el legado que se ofrece en la escuela a las nuevas generaciones.

Derechos mínimos, máxima participación.

–Derecho a una trama común, que haga comunidad, sostenga y contenga.

–Derecho a la complejidad, sin reduccionismos o binarismos. Tomando a la complejidad como un ejercicio del pensamiento multidimensional de los encuentros y los intercambios. Una arquitectura de la complejidad (1) que permita una coproducción tanto a nivel interno de las organizaciones escolares como en los vínculos que esta arma con el medio en el que existe, co-existe.

–Derecho a la polisemia. Para que nos permita en cada territorio-escuela abrirnos a la pluralidad de significados de una expresión lingüística. Pero también poner en valor las diferentes “modalidades” expresivas que permitirán despliegues subjetivos, singulares. Así como maneras de percibir, apreciar, dar sentidos (utilizando todos nuestros sentidos) que nos enriquezcan como sujetos de la expresión- apreciación.

–Derecho a la sensibilidad: a su registro, expresión y resonancia. Para acercarnos tanto a los objetos de estudio como a nuestros semejantes.

-Derecho a que la tarea de educar no sea solitaria. A ser y estar con otros, juntos en la escuela. Hacer trama desde el grupo, el equipo, la comunidad educativa (docentes, no docentes, alumnos, equipos directivos, supervisores, familias y la comunidad ampliada). Comunidad situada, abierta al contexto. Integrada al barrio, su geografía, la vida cultural, lo diverso. Abierta a la posibilidad del encuentro, nutriendo la identidad institucional.

–Derecho a la Bienvenida. Que todas y todos seamos bienvenidos a la escuela.

-Derecho a la ternura: dice Fernando Ulloa: “La ternura es lo antitético de la crueldad. Se piensa que es un sentimiento medio blandengue, pero en un escenario cultural, la ternura es un formidable dispositivo donde se estructura la condición ética del sujeto. La ternura significa brevemente tres cosas: el abrigo frente a los rigores de la intemperie, el alimento frente a los rigores del hambre y el trato justo”

La ternura como miramiento y cuidado de uno mismo, de los otros, del medio ambiente. Un escudo para “mantener a raya” a la crueldad que en estas épocas se va colando en las subjetividades, intentando ser el “leimotive” de nuestro zeigeist, espíritu de época; a través de diferentes mecanismos (discursos de odio, medios de comunicación y redes sociales, acciones cotidianas, embestidas contra la cultura y sus diversas manifestaciones, etc).

-Derecho al yo, al vos, al nosotros.

–Derecho al tiempo (tener, hacer, ganar, a perder, a encontrarlo).

–Derecho a conversar, co-pensar, co-crear. Y a enriquecernos, nutrirnos de estas prácticas.

–Derecho a la presencia. Trayendo reflexiones de Gabriel Brener, quien diferencia “Estar” (ocupar un espacio físico, un renglón en los registros, un legajo) a “Ser parte” lo que se vincula a la apropiación de espacios y tiempos, aprendizajes, haceres, saberes. A hacer lazos.

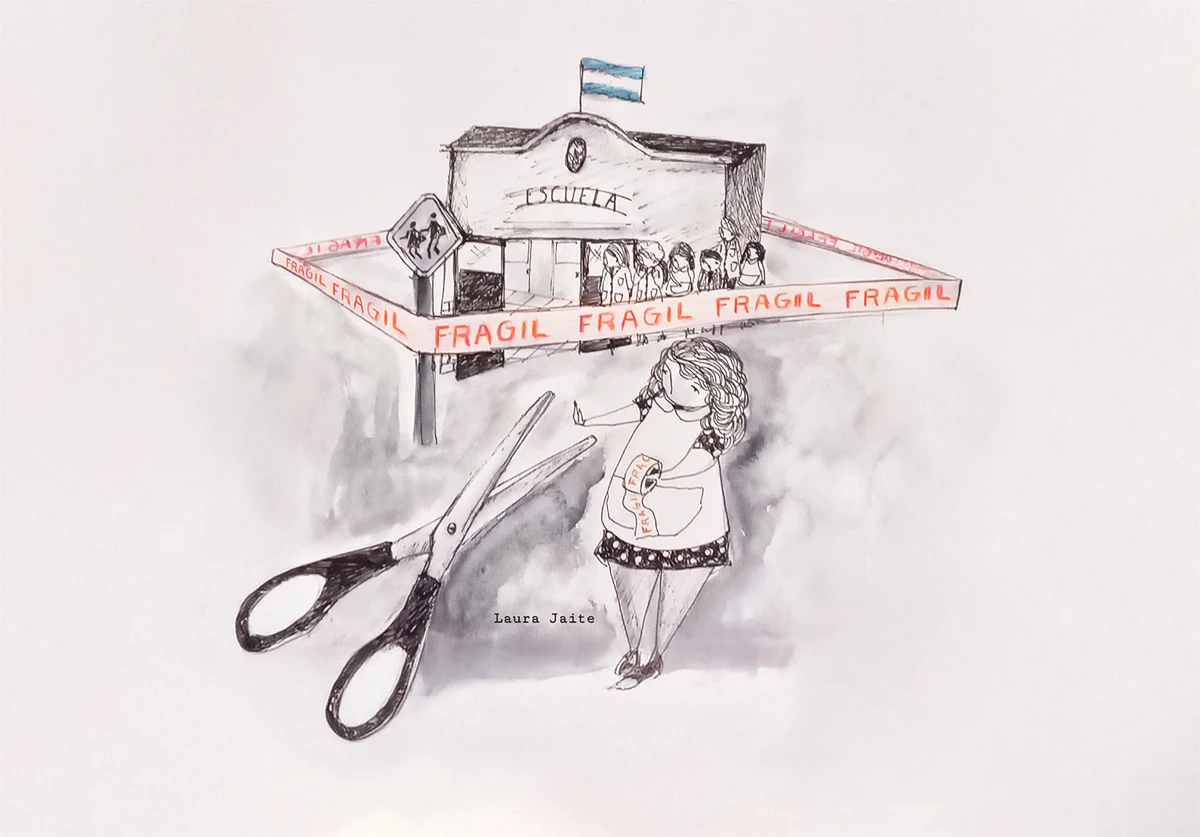

–Derecho a que la fragilidad no sea un estigma. Sino aspecto de la condición humana que permite ser conscientes de que somos con los otros y con el ambiente en el que habitamos.

–Derecho a que los cuerpos se hagan presentes. Distinguiendo organismo como memoria de funcionamiento, como estructura material que puede conservar la estabilidad del ser humano a través de una programación reguladora. Y cuerpo como construcción que surge entre otros cuerpos. Nos dice Sara Paín (2) “…el organismo se domestica, se acostumbra, se medica: el cuerpo ensaya, se equivoca, se corrige, aprende…”. Entonces que los cuerpos en la escuela sean acto, vivencia, presencia. “Para estar de cuerpo presente hay que hacerse escuchar” propone la Musicoterapeuta Alejandra Giaccobone, entonces desprendo aquí otro derecho mínimo: A dar voz, que la escuela sea polifónica, a la escucha ampliada de las palabras. Al rescate de las expresividades, de los ritmos, los silencios, la musicalidad de cada quien.

–Derecho a no ser patologizados. Para que no se estigmatice las diferencias, conductas, personalidades, modalidades de aprender, de resolver. Que se respeten los tiempos personales, las diversas maneras de expresarse. Que la “vara” de lo “normal”, lo “esperado” no sea en la escuela “medida de todos/as”. No clasificar, sino acompañar. Desterrar los calificativos referidos al campo de la salud y la salud mental, usados livianamente y en general como insultos. Que las siglas no reemplacen los nombres propios. Porque perdido el nombre, se disipa el sujeto que lo porta, pero también queda perdido quien utiliza la sigla. Pierde la oportunidad del encuentro con el otro, de vincularse, crear cercanía, pensarlo, acompañarlo en y desde la singularidad. Que los “tips” no sean un dogma, una manera de desentenderse de la función Docente, que no reemplacen el pensamiento y la construcción de estrategias, propuestas, objetivos, trayectos singulares para cada cual.

-Derecho a saber juntos y diferente, Bernardo Blejmar (3) habla acerca de saberes que construimos junto a, con otros. En la Escuela trabajamos con y para grupos, equipos que están atravesados por su subjetividad, intereses, rasgos culturales, sus historias, y trayectorias. La diferencia es lo común y allí la hospitalidad puede lograr revertir las diferencias como amenazas y ponerlas, ponernos a trabajar con ellas. El autor sugiere un camino que nos guíe hacia este objetivo: tener como norte la creencia en el proyecto común, cuyo centro son las y los estudiantes.

-Derecho a la Autoría. A posicionarnos como autores de nuestros pensamientos, ideas, actos, creaciones. Autoría que nos hace singulares. Reconocernos y ser reconocidos como autores.

–Derecho al error, al equívoco, a las respuestas incorrectas o diferentes a las esperadas.

-Derecho a un lugar. El término “no lugar” fue desarrollado por Marc Augé (4) con el fin de describir las sociedades posmodernas y señalar su anonimato. También podemos entenderlo como una posición subjetiva a la que se “lanza” a un individuo en las instituciones. Un “no lugar” en el otro, el otro social que deja al sujeto por fuera del derecho. No lugar como rechazo, violencia, maltrato, desamparo simbólico. Tomo prestado el concepto “nido simbólico” (5) como metáfora, pero también como posibilidad de construir las garantías de un lugar para el otro con acciones y simbólicamente. Pensar así la Escuela desde un posicionamiento político y ético como lugar en donde hacemos lugar.

-Derecho a desear. Al deseo como motor de los aprendizajes, los de cada uno y los de la comunidad educativa.

-Derecho a la celebración.

-Derecho a los rituales, no como burocratización sino como “reservorio simbólico” de nuestras comunidades educativas.

–Derecho a “prestar atención” como entrega de algo que es valioso para nosotros y como reconocimiento a lo que se nos ofrece, una invitación que alguien nos hace pensada para nosotros especialmente.

En hebreo prestar atención se dice “Lazim lev” que significa “poner corazón”. Así se despega la “atención” como un proceso cognitivo y se enlaza al deseo.

-Derecho al acontecimiento. A que en la Escuela pasen y nos pasen cosas: interesantes, novedosas, que nos conmuevan, compartidas, que dejen huella. Diferentes a las que ya conocemos.

-Derecho a la ronda. Porque la disposición espacial de la cuadrícula (en las aulas, en la formación para comenzar o finalizar las jornadas escolares) en la cual las miradas se dirigen hacia el frente. Siendo allí donde lo que acontece es lo importante y las interacciones se empobrecen en lo unidireccional. Así organizado el espacio, de los otros, los cuerpos de los demás solamente nos queda la nuca y la espalda como referencia “nos damos la espalda”. Diferente a la ronda que nos reúne a todos, que hace lugar, permitiendo la circulación de las voces, miradas, escuchas, las risas, sentires y saberes. Cuerpos presentes uno al lado del otro. Invitación a darnos la mano.

-Derecho al juego, a Jugar (nos). Al igual que la ronda, el juego y el jugar se va diluyendo a medida que “crecemos” en el nivel educativo. Protagonista y anfitrión en el Jardín, desterrado al patio y los recreos en la primaria, rara vez invitado y como invitación en la escuela media. Invisibilizado en el nivel superior. Podríamos preguntarnos cuánto se juega en las carreras de formación docente. El jugar no debería estar distanciado de otras acciones que acontecen en la escuela, mirado con desdén, como un paria o estigmatizado como una “interferencia” que distrae de lo importante: enseñar, aprender, planificar, investigar, evaluar, compartir, acompañar, alfabetizar, problematizar… En vez de dejarlo al margen o desterrarlo, habría que “abrirle la puerta” de las aulas, los patios, los pasillos e invitarlo a pasar.

El derecho al juego y al jugar va de la mano con el derecho a los cuerpos presentes, al derecho a la autoría y a desear. Maestros jugados, planificaciones jugadas, Escuela lúdica, niñas, niños, adolescentes, jóvenes jugando en la escuela ¿Por qué no?, Porque sí.

-Derecho a la demora. Tiempo de pausa, paréntesis. Detenerse para significar ese tiempo-espacio, lo que allí acontece. Momento para “saborear”, percibir, reflexionar, revisitar, atesorar. Jugando con la palabra, su etimología; de: separación, punto de partida de un proceso. Morari: entretenerse, quedar. Concepto que implica morar, tomar residencia allí. Quedarse un tiempo, habitar. En este sentido haciendo una Escuela para ser apropiada. Habitar el espacio físico y material escolar dejando nuestras huellas por todas partes. “Demoras detienen apuros” nos dice poéticamente Marcelo Percia; quizás como invitación a poetizar algunos tiempos- acontecimientos escolares.

-Derecho a la esperanza y a la utopía.

Escuela como invitación a soñar, ocasión para sueños colectivos. Un “atrapa-sueños” no como trampa, ni señuelo. Tampoco para apresarlos y que queden acotados, angostos, desvitalizados. Escuela-ronda, llama-sueños. Una trama en donde tejiendo, destejiendo, anudando sueños; nos encontremos compartiendo y convidando saberes, haceres, intentos, esperanzas. Derecho a la escuela-utopía para seguir caminándola cada día, soñando presentes y trazando porvenires.

Laura Jaite

Referencias

- Najmanovich Denisse (2019), Complejidades del saber. Buenos Aires, Noveduc.

- Cita en Fernández, Alicia (2002) La inteligencia atrapada. Abordaje psicopedagógico clínico del niño y su familia. Buenos Aires, Noveduc.

- Blejmar, B. (2024). La facilitación como práctica directiva. Desanudando tensiones y liberando posibilidades para que las cosas sucedan. Buenos Aires, Noveduc.

- Augé, M. (1992). Los no lugares. Espacio del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona. Gedisa

- Aguirre, L. (2021). ¿Qué hace un psicoanalista en un hospital? Infancias, adolescencias y Salud Mental. Buenos Aires, Noveduc.

Bibliografía

Aguirre, L. (2021). ¿Qué hace un psicoanalista en un hospital? Infancias, adolescencias y Salud Mental. Buenos Aires, Noveduc.

Baraldi, C. (2005). Jugar es cosa seria. Rosario, Homo Sapiens Ediciones.

Bleichmar, S. (2014). Violencia social-Violencia escolar. De la puesta de límites a la construcción de legalidades. Buenos Aires, Noveduc.

Blejmar, B. (2024). La facilitación como práctica directiva. Desanudando tensiones y liberando posibilidades para que las cosas sucedan. Buenos Aires, Noveduc.

Brailovsky, D. (2020). Pedagogía del Nivel Inicial. Mirar el mundo desde el Jardín. Buenos Aires, Noveduc.

Fernández, A. (2002). Poner en juego el saber. Psicopedagogía: propiciando autorías de pensamiento. Buenos Aires, Nueva Visión.

Fernández, A. (2003). Los idiomas del aprendiente. Análisis de modalidades de enseñanza en familias, escuelas y medios. Buenos Aires, Nueva Visión.

Najmanovich, D. (2019). Complejidades del saber. Buenos Aires, Noveduc.

Percia, M. (1994). Una subjetividad que se inventa. Diálogo, demora, recepción. Buenos Aires, Lugar Editorial.

Skliar, C. (2019). Pedagogías de la diferencia. Buenos Aires, Noveduc.

Skliar, C. (2016). La educación (que es) del otro. Buenos Aires, Noveduc.

Untoiglich, G.- Szyber, G. (2020). Las promesas incumplidas de la inclusión. Prácticas desobedientes. Buenos Aires, Noveduc.

Laura Jaite. Profesora Nacional de Bellas Artes (Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”). Licenciada en Artes Visuales (UNA). Ilustradora. Psicopedagoga (IES N°1 Alicia Moreau de Justo). Licenciada en Psicopedagogía (UFLO). Docente de Expresión Plástica en nivel primario y secundario. Coordinadora de talleres de expresión plástica en centros de día, con adultos mayores institucionalizados, en centros de rehabilitación traumatológica, neurológica y respiratoria. Facilitadora de talleres sobre ESI y lenguajes expresivos en nivel primario. Psicopedagoga clínica con niños, niñas y adolescentes. Miembro del Equipo Interdisciplinario en Educación Especial. Autora de artículos sobre arte y psicopedagogía, arte y tercera edad, arte y rehabilitación en congresos y jornadas profesionales. Miembro del Fórum Infancias. Compiladora e ilustradora del libro “Pedagogía en imágenes. Trazos y palabras para hacer escuela” (2024) Noveduc.