Tramas y tejidos de confianza en tiempos de infancia. Una clave intergeneracional para pensar “lo común” en tiempos contemporáneos.

No tener maestrx es no tener a quien preguntar y más hondamente aún, no tener ante quien preguntarse.…”

María Zambrano

La infancia es una cierta intensidad en la relación con el mundo...”

Walter Kohan

Este texto se propone desplegar una mirada que invita a detenerse en lo que suponemos ya viene dado: nuevas vidas llegan a este mundo y nuestro trabajo, que supuestamente es simple, es el de insertarlas en él, educarlas, explicarles, darles sentidos en un lenguaje que (aún) no les pertenece, demarcar los límites de lo posible o de lo creíble, inscribir sus vidas en una trama ya construida, previsible, conocida.

Sin embargo, ese trabajo no es simple ni evidente y las tramas sociales de nuestro tiempo se rasgan con facilidad, se mueven, se transforman o se pierden. Individualismo, aislamiento a la vez que hiperconectividad, meritocracia, incomprensión y etiquetamientos estigmatizantes, ausencia de escucha, imposiciones en un mundo que exige alcanzar ideales mercantiles al mismo tiempo que abandona a los sujetos a su suerte, desenlazándolos de los espacios comunes. Sin ánimos de fatalidades, se vuelve imperioso mirar entre las sombras de una contemporaneidad acuciante y oscura e intentar comprender y a la vez aceptar que no podemos verlo todo, como diría Agamben (2008). Pero incluso en la oscuridad, algunos hilos por tejer y la tarea que nos imponen, son del orden de lo irrenunciable. Aún más si se trata de reconocer y acompañar infancias, los tiempos que ellas demandan, las condiciones ético políticas que requieren para constituirse en tales, sus espacios de configuración institucionales familiares, educativos, sociales.

¿Cómo se conforman hoy esas infancias desentramadas en lazos que sostienen en forma precaria, que se fragilizan por las propias condiciones de vida adultas? ¿Son las adulteces actuales exigidas por un mundo productivo, competitivo, expulsivo y desigual capaces de ofrecer -y ofrecerse- lo que nos es “común”, lo que nos reúne más allá del consumo y “hace confianza”?

Una confianza instituyente.

Tramas, entramados, tejidos, hilos, hebras que se entrelazan para dar forma a algo que junta, que reúne, que inscribe subjetividades en vínculo, que abriga, que sostiene y que también sostiene a quien lo teje.

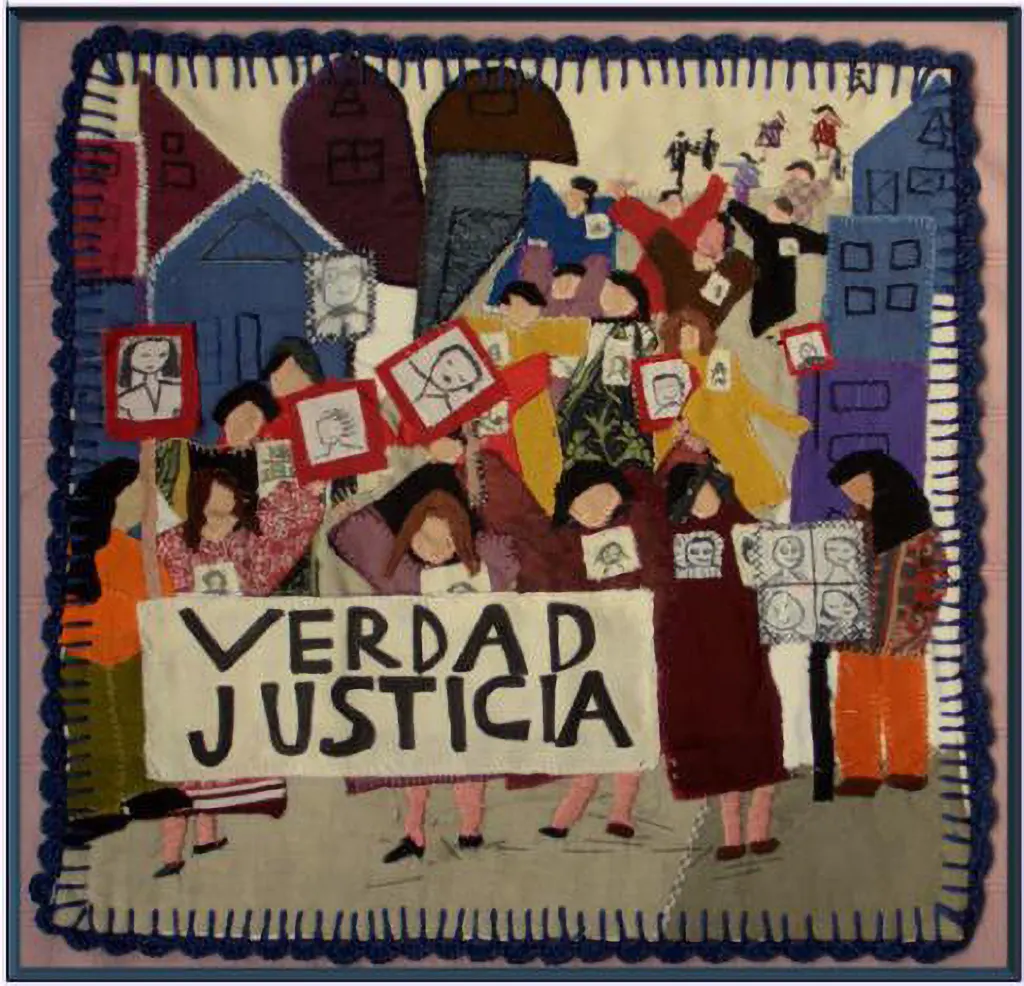

Las tramas, además, guardan memorias y construyen confianza, dicen las tejedoras de los telares, porque cuentan la historia entre generaciones, la Historia y las historias, hacen a la filiación y al tiempo. Como ocurre en los espacios públicos, en escuelas, clubes de barrio, plazas, ferias, festivales, muestras de arte al aire libre, donde construimos lo público, lo que es de todos y todas. Estas tramas son muy poderosas y son frágiles a la vez. Se desgastan, se deshilachan con el paso de los años o se rasgan por descuidos y brusquedades, y se cubren de polvo y de moho si se las olvida, si no se las cuida. Y se las cuida cuando no se las abandona a su suerte, sino que se las pone en movimiento entre los cuerpos y los afectos, yendo, viniendo, entre las manos inquietas y el calor de las palabras que acompañan.

Tejer tramas, las de las telas que nos abrigan y también las de las memorias que nos alojan como comunidad, es una tarea continua, no cesa en el tiempo y demanda atención, una inteligencia sensible propia de una artesana, de un artesano, de un maestro o maestra. Las tejedoras comunitarias, como las del norte argentino, las de Colombia, las de Chile, resisten a los embates del tiempo y a la indiferencia de las lógicas del mercado y de los intentos de destejer a las comunidades ancestrales y a los oficios milenarios.

Así es como proponemos pensar y traer como metáfora al trabajo adulto -de filiación, transmisión y enseñanza- de hacer lazo a través de una confianza instituyente, en contextos de crianza o institucionales educativos. Somos tejedores y tejedoras de tramas en el mismo momento en que enseñamos a caminar, a hablar, a sumar y a escribir cartas imaginarias o ensayos sobre un tema cualquiera.

El oficio de enseñar es a la vez el oficio de resistir desigualdades, sosteniendo unos hilos invisibles que nos hacen formar parte de algo más que uno o que una, individualmente. Es un trabajo psíquico, político, que tiene que ver con hilvanar lo que está disperso, entre injusticias que dividen y de poner en relación lo que va quedando suelto, desamarrado y sin sentido, pero repetido por automatizado.

En tiempos de pandemia, justamente, mucho de esto nos ocurrió. La trama se desgarró, los hilos se soltaron, buscamos múltiples formas de seguir tejiéndolos y de seguir sosteniendo esa trama.

En este oficio, el de educar y el de formar, que ofrece tantas preguntas inquietantes y tantas fragilidades, nos hacen falta múltiples saberes, no siempre escritos en los libros. Como los de las tejedoras que guardan la memoria de sus comunidades, en las texturas que producen, siempre en riesgo de perder esa historia, esos nombres, esa presencia.

Saberes no terminados y que no se adquieren de una vez para siempre, están abiertos a lo que viene y son ensayos compartidos. Se construyen en el vínculo y adquieren una potencia instituyente cuando se los hace desde la confianza.

El oficio de “hacer confianza” crea un texto que se va escribiendo y reescribiendo. Intenta bordear un objeto, un encuentro, una acción, esa que nunca es perfecta e implica una piel sensible, abierta a esos otros, a esas otras que no sabemos quiénes son, no sabemos qué traen, qué novedades portan, niños, niñas, adolescentes, familias. Nos lleva a suspender el control sobre el otro y sobre el tiempo, en palabras de Cornu, tarea difícil en estos tiempos de apresamientos y apresuramientos.

El oficio del que hablamos se construye con los años, pero no en una temporalidad lineal, no es el oficio de experiencia acumulada, el del «hace 25 años que estoy en el puesto». Este oficio tiene que ver con una experiencia compartida, inédita cada vez, amasada con otros y con otras y no de cualquier manera. Es el oficio del lazo, en palabras de Graciela Frigerio y Daniel Korinfeld (2023). Es el oficio de armar lo común.

¿Un vivir con otros o un “común vivir”?

En su texto “Un común vivir” (2023), Marcelo Percia advierte que vivir con otros y con otras no es lo mismo que un “común vivir”. Dice que hace falta saber que el “con otros” puede causar daño, según las acciones que despleguemos porque se corre el riesgo de reducir, de uniformar, de empobrecer, de hacer acatamiento, de obligar a lo homogéneo, a la reverencia. En definitiva, se corre el riesgo de permanecer en un adulto centrismo sin escucha o un autoritarismo que arrasa amenazando los espacios de constitución subjetiva. En cambio, una opción posible y necesaria es la de sostener una autoridad habilitante (Greco, 2023) hecha de confianza instituyente (Cornu, 2003) que habilita subjetividades, las multiplica en sus incalculables diferencias.

El “común vivir”, entonces, convoca disparidades en torno a una tarea en común siempre abierta, inacabada y afirma Percia, recordando a su maestro Pichón Rivière, se trata de un “común pensar” estando atentos y atentas ante el afán de normalizar.

Vienen a la memoria, en ese ejercicio del oficio del lazo transitado, tantas imágenes de escuelas y comunidades en construcción y con conflictividad, “comunes vivires” complicados, con disputas, desentendimientos, incluso violencias, voces que se superponen y reclaman, oídos que no quieren escuchar, ausencias. Lo que nos pasa en ese “común vivir” es que no somos parte de totalidades unificadas; cada vez más y más en estos tiempos, siempre estamos en exceso, en demasía, como sensibilidades expuestas, tanto las familias, hijas e hijos, nuestros/as estudiantes, como los equipos docentes o directivos/as.

Cuando la confianza se disipa en esa delicada construcción de un común vivir democrático, ¿es que estamos en riesgo de perder los espacios de lo común? ¿Quedan las infancias sin el resguardo de las tramas que abrazan y sostienen?

En las investigaciones y experiencias de intervención institucional, sobre todo en escuelas secundarias, los/as estudiantes dicen -contrariamente a lo que pueda imaginarse- que anhelan contar con adultos y adultas que ejerzan una autoridad habilitante, que escuchen, que acompañen, que se dispongan a reconocerlos/as. Hablan de confianza, de ser “bien mirados/as”, “bien tratados/as” e incluso “bien enseñados/as”.

Lo que rechazan es la ausencia de una autoridad que se haga cargo. No de cualquier autoridad, sino de esa que escucha, esa que reconoce, esa que mira. Por lo tanto, hay un enorme trabajo, hay “un pendiente”, que es el de retomar ese concepto de autoridad, de correrlo de la idea de jerarquía, de superioridad, de imposición para obtener obediencia a cambio, para darle otro significado junto a la confianza y el reconocimiento.

Entre generaciones. Ellos/as lo dicen de diferentes maneras. Nosotros/as lo podemos traducir en un lenguaje tal vez más conceptual. Pero también del orden de la práctica, ¿por qué no pensar que una confianza que instituye desde los y las adultos/as viene de una autoridad compartida entre quienes ejercemos la docencia como posición política pedagógica, a construir colectivamente y no como rasgo personal?

Si algo podemos dejar, como pregunta, en estos tiempos descarnados, es acerca de los modos y las formas en que esa autoridad y esa confianza puede (re)construirse en los hilos de las tramas y entramados institucionales de los que estamos hablando.

Es ese movimiento el que creará las infancias que imaginamos libres, inventoras de otros mundos más hospitalarios.

Bibliografía

Arendt, Hanna. (1996) “¿Qué es la autoridad?” en Entre pasado y futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política. Barcelona: Península.

Agamben, Giorgio. (2008) ¿Qué es lo contemporáneo? Disponible en https://ia801405.us.archive.org/29/items/agamben-que-es-lo-contemporaneo/agamben-que-es-lo-contemporaneo.pdf

Cornu, Laurence (2003) “La confianza”. En Greco, María Beatriz (comp.) (2024) La confianza en los territorios educativos. A partir de la obra de Laurence Cornu. Rosario: Homo Sapiens. (Traducción del texto La confiance. Presses universitaires de Caen | « Le Télémaque » 2003/2 n ° 24 | pages 21 à 30).

Frigerio, Graciela; Korinfeld, Daniel (2023) Palabraciones. Los oficios del lazo. Paraná: La Hendija.

Greco, María Beatriz (2022) La autoridad como práctica. Encuentros y experiencias en espacios de formación. Rosario: Homo Sapiens.

Percia, Marcelo (2023) “Un común vivir”. En Frigerio, Graciela; Korinfeld, Daniel Palabraciones. Los oficios del lazo. Paraná: La Hendija.

María Beatriz Greco es doctora en Filosofía y Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires y Universidad Paris 8. Licenciada en Psicología (UBA) y en Psicopedagogía (Universidad del Salvador) Profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Autora de numerosas publicaciones, entre otras, La confianza en los territorios educativos. A partir de la obra de Laurence Cornu (Homo Sapiens, 2024), Conflictividad y escuela en coautoría con Ana Campelo (Homo Sapiens, 2024), La autoridad como práctica (Homo Sapiens, 2022), Equipos de orientación escolar. La intervención como experiencia. (Homo Sapiens, 2020), El espacio político. Democracia y autoridad (Prometeo, 2012)