Vínculos adoptivos: desafíos institucionales en el campo de las infancias

Con adivinaciones del amor, construía tu rostro en los lejanos patios de la infancia”

Juan Gelman

Introducción: infancias vulneradas, subjetividades en espera

En nuestro país, hablar de adopción no puede disociarse del contexto de las infancias y adolescencias vulneradas. Son historias atravesadas por la interrupción del lazo parental, por violencias estructurales y vínculos fallidos. Muchas veces marcadas por la institucionalización en hogares o dispositivos de cuidados alternativos transitorios.

En este terreno complejo, las políticas públicas de adopción se configuran como dispositivos que, lejos de ser meros instrumentos legales o administrativos, tienen efectos subjetivos profundos y sobre las formas de relacionarse con otros.

Durante décadas, el discurso social e institucional sobre adopción estuvo marcado por dos narrativas complementarias y reduccionistas: la de los niños como sujetos “traumatizados” o “difíciles”, y la de las familias como salvadoras o heroicas. Ambos relatos son empobrecedores: invisibilizan la singularidad de cada niño y confunden la adopción con el intento de borrar el pasado.

A raíz de ello urge revisar estas narrativas para desarmar visiones estigmatizantes y para concebir la adopción no como un “acto de salvación”, ni de posesión, ni de reparación, sino como un encuentro de subjetividades que se reconocen en su diferencia.

Esto exige revisar las narrativas vigentes, interrogar qué subjetividades producen las políticas públicas, qué relatos habilitan o silencian y qué lugar ocupan niños, niñas y adolescentes en ese entramado. ¿Son sujetos de derecho o simples objetos de tutela estatal? ¿Qué espacio se le da a su palabra, su deseo y su historia?

El niño como sujeto de derecho y sujeto del inconsciente

Desde 2005, con la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, nuestro país reconoció a los niños como sujetos de derecho. De esta manera, se abandona el modelo tutelar, donde el Estado decidía de manera paternalista sobre sus vidas, para pasar a un modelo de restitución y promoción de derechos.

Sin embargo, reconocer derechos no equivale a garantizar subjetividad. El psicoanálisis nos enseña que hay algo del orden del deseo, de la historia singular, que no se resuelve con leyes ni dispositivos.

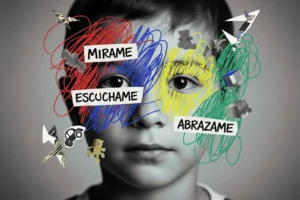

Como plantea Donald Winnicott, el desarrollo saludable de un niño requiere de un ambiente suficientemente bueno que le permita constituirse como sujeto. La subjetividad infantil se construye en contextos de relación, y la restitución de derechos implica también la restitución del derecho a la palabra, al deseo y a una historia propia.

La adopción, como acto jurídico, no garantiza por sí sola una inscripción simbólica. La subjetivación del niño -y de quienes adoptan-se juega en una dimensión mucho más compleja: la del encuentro, la escucha, el reconocimiento mutuo y la construcción de un nuevo lazo.

Se trata de un proceso que debe garantizar el acceso de las infancias a vínculos estables, amorosos y sostenidos, sin replicar lógicas de desarraigo o apropiación simbólica. Al mismo tiempo, es indispensable reconocer que los niños no son “como si” hijos, sino sujetos con una historia, un origen y un deseo, que no pueden ni deben ser borrados por la legalidad de un nuevo apellido.

Como señalaba Winnicott, “no existe tal cosa como un bebé; existe un bebé y alguien”. En el campo de la adopción, podríamos decir que no existe tal cosa como una adopción sin un vínculo que la sostenga: un entramado de afectos, palabras y actos donde el deseo de ser madre, padre o hijo se inscriba en el campo del lazo y no en el de la apropiación.

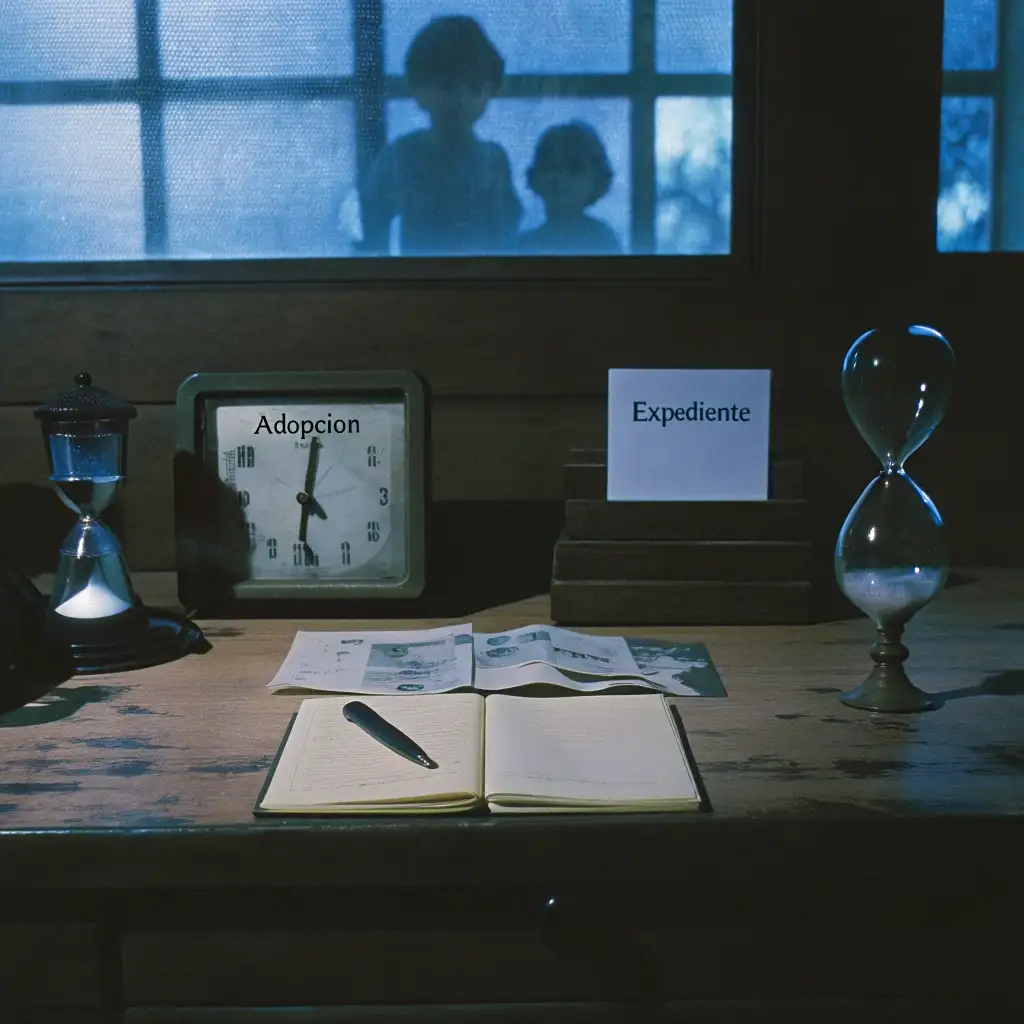

Entre la urgencia del sistema y los tiempos del psiquismo

Uno de los principales desafíos actuales es el desfasaje entre los plazos administrativos y los tiempos subjetivos. Por un lado, los organismos estatales tienen la obligación de resolver situaciones de adoptabilidad en plazos razonables para evitar la cronicidad institucional. Por otro lado, los niños y adolescentes no pueden ser “asignados” como si se tratara de una gestión de recursos. Cada uno porta una historia de duelos, interrupciones y representaciones que requieren ser alojadas.

Desde el psicoanálisis, este desfasaje resulta crucial. El pasaje del niño por una institución o su permanencia en un hogar convivencial no puede medirse exclusivamente en términos administrativos, sino también en sus efectos sobre la constitución psíquica, la confianza en los adultos y la posibilidad futura de construir lazo.

Si bien el marco legal vigente constituye un avance normativo, el mismo debe ser acompañado por políticas públicas activas, sensibles y coordinadas, que permitan que la letra de la ley se traduzca en actos de cuidado y subjetivación.

En este sentido, resulta fundamental el acompañamiento profesional especializado para niños y familias antes, durante y después del proceso adoptivo. No se trata solamente de evaluar aptitudes de quienes desean adoptar, sino de trabajar la disponibilidad subjetiva de todos los actores involucrados.

Familia, filiación y deseo: desmontar mitos en torno a la adopción

El imaginario social aún sostiene que la familia adoptiva debe “reemplazar” a la biológica, lo cual borra la historia previa del niño y dificulta tramitar duelos. La filiación, sin embargo, no es solo biológica ni jurídica, sino simbólica: se funda en el deseo de acoger y en la posibilidad de alojar al otro en su diferencia.

Como señaló Winnicott, el deseo de los padres es lo que da origen y cohesión a la familia. En adopción, si bien este deseo resulta fundamental, es necesario un Estado que garantice acompañamiento, formación y sostén afectivo.

Cabe destacar que, en algunas situaciones de niños privados de cuidados parentales, los procesos de revinculación con familias de origen son posibles y deseables. En otras, situaciones donde se agotaron dichas instancias, se trabaja en la posibilidad de un proyecto adoptivo. Esto implica trabajar con el niño brindándole información clara, acorde a su madurez, dando lugar a que pueda expresar libremente de formas verbales o no verbales inquietudes, temores, deseos, alojándolas a través de una escucha activa y de acompañamiento ante los posibles emergentes.

A su vez, la adopción no debería ser pensada como “la solución” para los niños institucionalizados, sino como una posibilidad entre otras. El Estado debe ampliar el campo de lo posible, más allá de las lógicas binaristas, habilitando formas comunitarias alternativas de cuidado que no impliquen borrar la identidad previa del niño.

La construcción del vínculo en la etapa de vinculación

La etapa de vinculación en un proceso adoptivo es una instancia movilizante, compleja y fundante. No se trata solo de una secuencia de encuentros progresivos entre pretensos adoptantes y niños, niñas o adolescentes; se trata de un tiempo psíquico, afectivo y relacional, en el que comienza a tramarse una posibilidad de lazo. El acompañamiento profesional durante esta instancia, requiere de una intervención interdisciplinaria capaz de sostener, leer y alojar la singularidad del encuentro.

Para el psicoanálisis, no hay vínculo sin tiempo, sin deseo ni disponibilidad subjetiva. La construcción del lazo adoptivo no puede pensarse desde la inmediatez, la eficiencia o el encuadre meramente jurídico. El niño o adolescente que inicia un proceso de vinculación trae consigo una historia de interrupciones, de pérdidas, de espacios no confiables. Su modo de vincularse estará marcado por esas huellas, por lo cual el vínculo adoptivo deberá construirse, sin imponerse.

En esta etapa los encuentros deben planificarse de modo gradual, comenzando en el espacio del dispositivo de cuidado, pasando luego a espacios intermedios (plazas, encuentros recreativos), y finalmente habilitando visitas al hogar de los pretensos adoptantes. Resulta crucial respetar los tiempos del niño o adolescente, evitando forzar nominaciones (“mamá”, “papá”) que solo podrán adquirir sentido en un recorrido vincular sostenido.

Françoise Dolto sostenía que “todo niño conoce su verdad”, y que incluso cuando no se les habla de su origen, los niños lo intuyen, lo sueñan o lo traducen en síntomas. Por eso, el silencio o el secreto en torno a la adopción suele generar más angustia que alivio. La inscripción simbólica de la verdad del origen —aunque sea una verdad compleja, dolorosa o fragmentada— permite al niño construir un relato que lo incluya y lo anude a otros.

La tarea del equipo profesional, en este punto, es fundamental. No solo facilita la escena del encuentro, sino que interviene ante emergentes vinculares: ansiedad de los adultos, retraimiento del niño, idealización, proyecciones. También es su rol sostener entrevistas diferenciales con cada parte, garantizando que el niño o adolescente pueda hablar desde su deseo y no desde una expectativa ajena. El acompañamiento a lo largo de esta etapa es esencial para evitar procesos forzados o desistimientos posteriores, y para garantizar que lo que se constituye sea verdaderamente un vínculo y no un emplazamiento vacío.

La construcción del lazo adoptivo en esta etapa no es lineal ni simétrica: requiere de adultos capaces de esperar, de contener, de soportar la incertidumbre y el desborde, de alojar relatos previos sin desmentirlos ni competir con ellos. En este sentido, es esencial habilitar el lugar de la palabra, del juego, de la historia. Que el niño o adolescente pueda contar, preguntar, recordar, es una muestra de que el lazo comienza a ser posible.

La intervención del Estado en este tramo del proceso adoptivo, no puede agotarse en una habilitación legal: debe estar sostenida por una política pública de acompañamiento clínico, ético y afectivo, que no solo cuide el lazo, sino que habilite su existencia.

Hacia una ética del acompañamiento: propuestas para una política humanizada

Resulta primordial llevar a cabo una política humanizada, activa y sostenida de acompañamiento a las familias en cada una de las etapas del proceso adoptivo —desde los momentos iniciales de vinculación, la guarda con fines adoptivos y la adopción propiamente dicha —, así como también capacitar permanente a los equipos técnicos y profesionales que intervienen en la temática.

Esto se corresponde con que la adopción no se reduce a un acto jurídico, sino que requiere de una red de intervenciones sensibles al lazo, a la subjetividad y a la historia de los niños, niñas y adolescentes. Por eso, es importante promover una articulación continua entre los dispositivos administrativos y comunitarios que permiten sostener vínculos posibles, no idealizados, pero sí profundamente responsables. Para ello resulta fundamental:

- Contar con espacios interdisciplinarios de escucha para niños y adolescentes institucionalizados, que permitan trabajar la historia, el deseo y el proyecto subjetivo.

- Acompañar sostenidamente a las familias adoptivas: no solo durante el proceso legal, sino también en la etapa de vinculación, convivencia y post-adopción. Esto incluye intervenciones terapéuticas, acompañamiento profesional especializado en la temática y orientación psicoeducativa.

- Capacitar permanentemente a los operadores estatales y judiciales: Incorporar perspectivas subjetivantes y de derechos humanos en la formación de equipos técnicos y operadores comunitarios.

- Despatologizar las infancias: no leer la angustia, el enojo o el retraimiento como síntomas clínicos a corregir, sino como formas de expresión legítimas de subjetividades que han atravesado experiencias de violencia y desarraigo.

- Promover dispositivos de cuidado alternativo y redes de apoyo: pensar más allá de la familia nuclear. Las familias ampliadas, comunitarias o de cuidado alternativo también pueden ofrecer contextos subjetivantes.

Estas acciones permiten consolidar una política pública afectiva que, lejos de administrar expedientes, escuche el deseo, abrace la singularidad y habilite lazos posibles.

No hay políticas públicas sin deseo ni acompañamiento

El discurso jurídico puede nombrar a los niños como sujetos de derecho, pero solo el deseo —el del Estado, el de quienes adoptan, el de los equipos— puede sostener verdaderamente ese lugar. Acompañar no es sustituir ni reparar: es ofrecer palabra sin imponer sentido, es alojar el deseo sin colonizarlo.

La adopción, en tanto acto fundante, puede ser una oportunidad de reconstrucción subjetiva, pero solo si se inscribe en una red de políticas públicas respetuosas de los tiempos, de los duelos y de la diferencia. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en otro dispositivo de silenciamiento.

Nuestro compromiso como analistas, docentes, operadores o militantes por las infancias, es no ser neutrales: trabajar por un Estado que no sólo administre derechos, sino que los haga vivibles, habitables y deseables.

Bibliografía

DOLTO, F. (1981) La causa de los niños, Paidós, Barcelona, España.

Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA). (2024). *El acompañamiento profesional durante el período de vinculación*. Ministerio de Justicia de la Nación. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2024/06/adopcion_acompanamiento-profesional_0.pdf

Winnicott, D. W. (1960) La teoría de la relación paterno filial, Editorial Laia, Barcelona, España

Winnicott, D. (1971) Realidad y Juego, Ed.: Gedisa. Barcelona, España

WINNICOTT, D. (1993) El niño y el mundo externo, Paidós, Buenos Aires, Argentina.

Psicoanalista. Licenciado en psicología egresado de la UBA. Director Nacional del registro Único de aspirantes adoptivos, del Ministerio de Justicia de la Nación.