Procesos de subjetivación, intervenciones colectivas (en el nivel terciario.) Un modo de hacer lugar a los posibles. Relato de una experiencia.

Atravesamos tiempos de crisis, de cambio, de incertidumbre. Y es precisamente en esas encrucijadas cuando necesitamos volver la mirada a los libros, a los renglones del pasado: nada de lo que ocurre lo vivimos por primera vez. En la memoria de la escritura encontramos las huellas de la experiencia humana, que una y otra vez ha sobrevivido a sequias, hambrunas, pestes, traumas y guerras.”

Irene Vallejo. Manifiesto por la lectura. Caligrafías del cuidado

Punto de partida (Desembarco)

Un convite institucional llega de manera inesperada, invitación a la posibilidad de reconfigurar una manera de intervenir en situación y junto a otra/os, para habilitar que el ejercicio de la psicopedagogía pueda gestar un nuevo tiempo y espacio a transitar de manera colectiva.

Un instituto terciario, que en el intento de comprometerse con circunstancias que antes no se desplegaban en su interior, se dispone alojar y pensar esos eventos que forman parte y atraviesan la vida de sus estudiantes; y cuyos efectos impactan en la tarea de formación superior. Se dispone a crear otro tiempo para pensar.

Empieza a esbozarse entonces, el rediseño de una función, a partir de una necesidad a la que no podíamos como institución dejar de atender; la ausencia de normativas vigentes para este “cargo” hace de la misma una oportunidad. Sistematizar entonces las prácticas en un espacio ya existente, nos impulsa a un redefinir acorde a los tiempos actuales.

¿Cuáles son los modos de permanecer en una institución de educación superior cuando las trayectorias se ven interrumpidas o afectadas por situaciones diversas?

Encuentros con vulnerabilidades que se expresan con rostros diversos y que portan historias tan acalladas, encuentran en un nuevo territorio, un pequeño intersticio para que algo de lo oculto salga a la luz con la pretensión de hacerles un lugar. Educar, ese acto político dice Graciela Frigerio (2010) y desde ese marco se desarrolla este relato, acompañar por tanto es una decisión que introduce dicha dimensión.

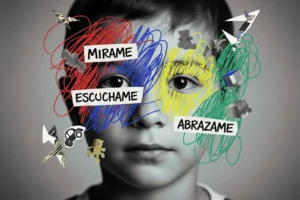

Lecturas de nuevos signos se hacen necesarias para poder adentrarse en un espacio educativo, no terapéutico, pero si subjetivante para acompañar juventudes que tal vez, solo tal vez hayan sido miradas en un controlador intento por ser normalizadas.

Adaptaciones, adecuaciones y fragmentaciones ya no son términos que forman parte del glosario de procesos institucionales inclusivos, ameritan ser repensados en el nivel.

Pensar padecimientos de jóvenes que se incorporan a la educación superior no universitaria con alguna situación en las que la fragilidad de sus existencias los ha tornado a veces extranjeros, ante aquellas dimensiones de lo político que no permiten que sean tomados en consideración.

Compartir un relato en primera persona sin poner el foco en condiciones particulares, trajo la inquietud de sumarme a la aventura de ocupar un lugar institucional que me interpeló en una tarea para la cual no había sido formada. Un deleite subirme a ese viaje de la mano de una institución que gestó un lugar para ello. Una institución que busca, que piensa, que problematiza estas circunstancias a través de quienes la habitan.

Inicio de una escritura, proceso de pausa, ensayo de organización de algunas ideas a compartir, sin la intención de transformarse en modelo a replicar ni tecnicismo a reproducir.

Reflexiones esbozadas surgiendo de una experiencia habitada, performativa, en la medida de su acontecer.

No es escrito académico, ni literario, solo una pretensión de producción de pensamiento, inacabado, siempre en movimiento. Experiencia con bordes no limitantes de un devenir sostenido en el tiempo en el entrecruce de diversas miradas, lugares institucionales y emergentes sobre los cuales accionar (intentar crear/gestar posibles).

Pensar es pensar siempre en situación y con otres.

Ignacio Lewkowickz no llamaba pensamiento a ningún saber, solo si nos

encontramos con un punto de no saber podemos pensar, dice Hupert en el prólogo de ¿Qué hace el pensamiento? (Hupert, en Lewkowickz,2024) (p.7)

Considerar a las subjetividades, implica reconocer una posición ética y estética atravesando nuestras prácticas, para hacer de la psicopedagogía un lugar de cobijo, resguardo y promoción de las singularidades que en ella participamos.

Psicopedagoga/o/es trabajando en escuela, intervenciones esperables y frecuentes, algo del orden de lo habitual, porque consideramos a la escuela como un territorio potente de construcciones subjetivantes.

Ahora bien, procesos de subjetivación que se ponen en movimiento en el encuentro con otres, suceden también en las instituciones educativas terciarias.

La psicopedagogía en el nivel terciario, diseño artesanal de una tarea que interpela el imaginario y que se pone a disposición de lo que va sucediendo.

Toda institución de educación es territorio que aloja la producción de subjetividades, participando de manera implicada, en los procesos que allí acontecen.

La intervención de la psicopedagogía en el acompañamiento de estudiantes de diferentes carreras en el nivel superior no universitario nos interpela y convoca a poner en juego pensamientos, conceptos y saberes que forman parte de nuestro campo disciplinar, para hacer de la psicopedagogía un territorio en el que sea posible que se despliegue el aprendizaje, como un modo de pensar.

Dice Arendt (1996) que una crisis nos obliga a replantearnos preguntas y nos exige nuevas o viejas respuestas que no sean juicios preestablecidos (p.186), nos impulsa a la acción, no podemos por lo tanto dejar a un costado la situación actual en nuestra región. Movernos, pensar y comprometernos es una responsabilidad.

Un espacio de producción de pensamiento en el proceso de subjetivación de estudiantes, implica movimientos, cambios y transformaciones que promueven una responsabilidad ética. Diferentes actores se ponen en vinculación y establecen relaciones haciendo que lo instituido sea atravesado por lo vital de quienes allí se encuentran.

Esto a su vez genera un desafío en la profesión para tejer un modo otro de ser psicopedagxs, una variación de aquel al que habitualmente se liga con las representaciones sociales que siguen expresando nuestras prácticas.

Un lugar en el que lo no-escolar irrumpe y es promotor de nuevos pensamientos en pos de la creación de nuevos dispositivos para pensar lo que no ha sido pensado aún.

Lo no escolar (Dustchatzky y Szturlwark, 2011) emerge entonces como uno de los conceptos que colaboran en el pensar esta tarea, refiriéndose a lo no escolar como esa presencia que insiste:

“La escuela se constituye, al menos, como un espacio que concentra presencias que se repiten a diario. Seguramente podremos relevar muchos otros espacios que comparten este rasgo: hospitales, lugares de trabajo, esquinas barriales, etcétera. Lo que nos importa señalar no es la exclusividad de la escuela en relación con su poder de reunión, sino lo que implica este hecho en tanto escenario de alta visibilidad de lo social y de interesante oportunidad de experimentación. En virtud de eso, lo no escolar invita a pensar la diferencia en la repetición. Probemos si en esta aparente negación, lo no escolar, hay potencias afirmativas” (pp. 47- 48).

Dar forma a algo que no la tenía, construir configuraciones diferentes como un modo de intervenir ante lo inesperado y lo inédito en lo institucional. Conflictos que se despliegan en el devenir de la formación de futura/os egresada/os del nivel y que no sólo tienen vinculación con el aprendizaje sistemático; múltiples variables a considerar se ponen en juego en el desarrollo de los trayectos de formación.

Una institución educativa de nivel superior no universitario, en la que se despliegan subjetivaciones, también las produce. Quienes participamos de ellas afectamos y somos afectadas permanentemente en ese inter/cambio de singularidades que vinculan y enlazan las potencias que en ellas habitan.

Acontecimientos cotidianos permiten ir nutriendo un campo de lo psicopedagógico en una dimensión no muy explorada, que cobra trascendencia a la luz de prácticas que se configuran una y otra vez. Nunca es igual, jamás de la misma manera.

Cada historia es una, cada testimonio diferente, cada escena nos convoca a un pensar situado en el marco de la institución, sin dejar por fuera las singularidades estudiantiles.

Se abre una puerta, alguna ventana, un intersticio para construir posibilidades al abordar situaciones que lo contemporáneo pone delante de nuestras narices. No podemos mirar para otro lado.

Aprender, enseñar y los avatares que interfieren en esos movimientos no están por fuera de una cultura que aún pretende homogeneizar procesos, patologizar la vida y anestesiar sensibilidades.

Desmenuzar lo que acontece, construir en comunidad un espacio que pueda ofrecer hospitalidad a lo “inesperado”, a eso que irrumpe en las aulas y aunque sea de las puertas para afuera, llega con quienes las habitan.

Itinerario / bitácora

Pocas horas asignadas, mucha tarea por acompañar. Una pregunta flota en el aire:

¿cómo hacerlo?

Las coordinaciones de cada carrera miran y escuchan a sus estudiantes y a sus docentes con la intención de generar espacios para sostener trayectorias educativas que a veces se encuentran interferidas.

La disponibilidad del equipo de gestión es pilar fundamental en este dispositivo que sigue siendo una página en construcción.

Identificar y reconocer alguna dificultad, padecimiento obstáculo en ese despliegue de subjetividad que por algún motivo nos llama a hacer algo, es el otro punto sobre el cual se apoyan estas intervenciones, y luego de esos primeros pasos si se considera necesario, me sumo a este intento de orientación.

Orientación que muta a un diálogo con todo lo que allí se expresa y con quienes se involucran, tal vez sea el momento de repensar si las palabras expresan aquello que en realidad estamos intentando hacer.

Orientación que no recae en una sola persona que decide, la potencia del pensar colectivo suele propiciar acciones más amorosas.

Este dispositivo se inaugura con una conversación inicial, por sugerencia de las coordinaciones de cada carrera. No es un espacio terapéutico sino un tiempo de intercambio para dilucidar, diseñar, crear un hacia dónde o de qué manera poder aportar para generar un dispositivo como acto de creación conjunta.

Reflexiones e intercambios con el equipo de conducción, las coordinaciones, profes, estudiantes, familias y algunos profesionales externos, colabora en la búsqueda de alternativas y se transforma en una tentativa permanente de desterritorialización.

Pretensión cuidada y amorosa de búsqueda de posibilidades que no cierren, sino que provoquen al interior de la institución la permanente formulación de interrogantes.

Preguntas que pongan de manifiesto la necesidad de replantear cuáles son los objetivos de una institución terciaria limitada históricamente a transmitir conocimientos y que hoy no puede dejar por fuera los avatares por los que atraviesan las subjetividades estudiantiles, nuestra comunidad de aprendizaje y que nos interpelan permanentemente. Violencias domésticas, vulnerabilidad de derechos, judicialización de condiciones de vida, cuestiones de género, problemas económicos, condiciones laborales precarias y de salud mental, entran al instituto junto a lxs estudiantes que las padecen e impactan en sus aprendizajes, variables que inciden en rendimiento académico, tiempos institucionales y dificultades en el cumplimiento en tiempo y forma de las propuestas educativas.

Armando lazos, desterritorializando prácticas

Hacer lugar a lo que sucede extramuros es introducir la dimensión de la extensión entre los bordes de una institución y la comunidad en la que esta desarrolla sus tareas.

¿Dónde está la escuela? se preguntaban junto a otres, Dustchatsky, S.y Birgin,, pensando la gestión institucional en tiempos de turbulencia ya en el 2010.

Hoy, en tiempos convulsos y crueles que dejan trazas y marcas en las subjetividades; en momentos impensados; en las ceremonias mínimas a las que Minnicelli Mercedes (2019) nos sugiere atender; en los tiempos dedicados a escuchar en pasillos, en la vereda, con el mate en la mano, en una celebración; esos pequeños fragmentos a contemplar en el acompañar.

En aquellos espacios en donde nos permitamos cuestionar las certezas absolutas y abrir líneas de fuga para sostener y armar algo con las presencias.

En las rendijas de conversaciones con docentes que alojan y sostienen trayectorias educativas y muchas veces personales.

Ensayar, probar, ir a tientas sin la pretensión de llegar a un lugar definido y sin un guión protocolizado.

Indeterminaciones de una escritura que empieza casi sin inicios y va desplegándose en el mismo devenir de la experiencia.

Escenas hacen lugar a las voces, a las situaciones y a los silencios. Espacios, intentan ser refugio, cobijo o tiempo.

Prácticas sin saberes limitando un territorio a priori y cuyos movimientos van dejando pequeños surcos, marcas a ser tomadas por otres para armar nuevos senderos.

Psicopedagogía que se cuela en una experiencia, cuya in/experiencia es la potencia buscando en los repliegues de un hueco, que algo cobre existencia.

Surgen entonces conversaciones con textos y autores haciendo del pensar un desafío permanente y una interpelación continua.

Los “no lugares”, “lo no escolar”, lo no sabido, mutan en el idioma y se transforman en herramientas para producir, en el encuentro con otros.

El entre se transforma en el protagonista.

La psicopedagogía, se dispone hoy a pensar aquello que genera configuraciones de territorio heterogéneas, múltiples y diversas, haciendo del intercambio permanente con coordinaciones, estudiantes, docentes y equipo de gestión ese lugar “entre” que singulariza las intervenciones sobre todo atendiendo a las diversas variables que allí se expresan en el intento de propiciar aprendizajes.

¿Cómo cobijar las subjetividades que llegan?

¿Cómo pensar la creación de un lugar que las aloje y que a su vez sostenga la propuesta de transformarse en profesionales de oficios del lazo?

¿Cómo hacer lugar a aquello que en este nivel siempre ha sido acallado y con la intención de neutralizar las historias que portan lxs estudiantes y, a su vez colaborar en la producción de subjetividades de un modo no dogmático, pero sí que entienda la ética y atienda a la misma para hacer que quienes de allí egresen con sus títulos en la mano, resignifiquen su valioso lugar en la comunidad?

¿Cómo abrazar/nos a una institución que genera un lugar para que esto sea posible?

¿Cómo seguir pensando una psicopedagogía que sea instituyente y que no se quede quieta ante los avatares de la época?

Una psicopedagogía inquieta que no dé nada por sentado y que no se quede inerte ante el arrasamiento de lo vital.

Una psicopedagogía que se encuentre con otras profesiones resignificando, volviendo a signar la práctica como aquel territorio que encuentra en el pensar colectivo un lugar para los posibles.

Una psicopedagogía que se corre del lugar de la identificación de problemas, la búsqueda de soluciones certeras e inmediatas y que sea capaz de formular todo el tiempo buenas preguntas, aquellas que al decir de Denise Najmanovich (2019), sean preguntas fértiles.(*)

¿Diría Spinoza? nadie sabe lo que puede la psicopedagogía.

Ensayar….

Ensayos, borradores y desacatos, palabras que se desprenden del hermoso escrito de Vir Cano, mientras intento dar un cierre provisorio a estas líneas. Este encuentro una vez más, me provoca, a seguir pensando.

Ensayar:

“…hacer del ensayo un modo de vida, de la tentativa un hábito, de la errancia un camino. Ensayar como quien disfruta del paseo más que del destino, como los gatxs que hacen del merodeo en las terrazas su mundo. Ensayar como quien prueba cosas nuevas y se atreve a transformarse a sí mismx, un poco a tientas, un poco por curiosidad, un poco por necesidad de mutar la piel y de no quedarse aferradx demasiado tiempo a nada. Ensayar, no como quien va a estrenar una obra, sino como quien hace de la vida un teatro itinerante. Ensayar, para ensanchar nuestras posibilidades, para ampliar nuestros movimientos, para practicar nuestros oficios y destrezas. Ensayar, a puro error, a puro desparpajo, a puro deambular, como un antídoto contra la inmovilidad mortífera de lo que se entrega a la permanencia y se rehúsa al cambio, como el remedio frente tanta monotonía”

Referencias

Arendt, H. (1996). La crisis en la educación. En Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre reflexión política. Editorial Península.

Cano, Vir (2021). Borrador para un abecedario del desacato. 1a ed. Madreselva.

Duschatzky, S. y Birgin, A. (Comps.) (2010). ¿Dónde está la escuela?: ensayos sobre la gestión institucional en tiempos de turbulencia. Manantial

Duschatzky, S. y Sztulwark, D. (2011). Imágenes de lo no escolar. En la escuela y más allá. Paidós

Frigerio, G. y Diker, G.(comps.) (2010). Educar: ese acto político. La Hendija.

Garaventa, Viviana. https://enelmargen.com/2022/03/31/hospitalidad-de-la-practica- del-psicoanalisis-fabricar-tiempo-por-viviana-garaventa

Lewkowicz, I. (2024). ¿Qué hace el pensamiento? / Ignacio Lewkowicz [Prólogo. Pensar como experiencia de hacer. de Hupert]. Editorial Red Editorial

Minnicelli, Mercedes. (2019). Ceremonias minias: una apuesta a la educación en la era del consumo. – 1ª ed. 2da reimp. – Homo Sapiens Ediciones

Vallejo, I. (2023). Manifiesto por la lectura. Caligrafías del cuidado. Editorial Siruela (*) de los grupos de pensamiento con la Dra. Denise Najmanovich

Lic. en Psicopedagogía (CAECE)

Ha cursado la Especialización en Psicología vincular en familias con niños y adolescentes y la Maestría en Vínculos Familia y Diversidad sociocultural en la Universidad del Hospital Italiano. (Tesis en elaboración)

Interesada por la Clínica psicopedagógica, la formación de profesionales de la disciplina y la Orientación vocacional desde una perspectiva contemporánea, compleja, situada y que intenta alojar los procesos de subjetivación en cada intervención ya sea individual y/o comunitaria.

Docente de Nivel superior terciario y en Universidades Pública y privada.

Coordinadora del Departamento Orientación Psicopedagógica del instituto terciario Sagrado Corazón Almagro

Miembro de: Fórum Infancias CABA.

Relapro (Red latinoamericana de profesionales de la orientación)

RedIP (Integrante de la Junta Directiva de la Red Iberoamericana de Psicopedagogía)