Cuando existir de ciertos modos genera padecimiento: la vulnerabilidad en infancias y adolescencias trans

"Las orugas de mariposa crisalidan al aire libre prendiéndose de una copa de seda para colgar cabeza abajo. Hay que subvertir todo orden los pies en el cielo las manos en la tierra" .”

— “La Oruga”, Marisa Negri

Introducción

El presente artículo es el resultado de nuestra experiencia clínica en el ámbito privado con personas trans y no binarias, como también, en el marco del Grupo de trabajo de Diversidad del Centro de Salud Mental N° 3 “Dr. Arturo Ameghino” del Gobierno de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires; dicho dispositivo comenzó a abordar el padecimiento específico de la población LGBTTIQA+ en 2015, brindando atención en salud mental, formación y actualización profesional. Hemos comprobado que habilitar un espacio cuidado, respetuoso y con profesionales formados en la temática de diversidad da lugar a que la necesidad de tratamiento sea alojada, reconociendo que el acceso a la salud es un derecho humano fundamental. Promover la inclusión del colectivo LGBTTIQA+ es esencial para fomentar su inserción social y el ejercicio pleno de su ciudadanía.

Nos gustaría compartir algunas reflexiones a las que hemos llegado a partir de estos años de trabajo.

“¿Debemos enfermar cuerpos sanos para que no incomoden?”, se pregunta Cristian Jaime en el prólogo del libro “Sin alas. Abusos contra niñeces travestis y trans”.

La sencillez de la pregunta desnuda un trasfondo doloroso y condensa con crudeza un problema fundamental: el padecimiento no nace de la identidad trans en sí misma, sino de la hostilidad de un entorno social normativo que rechaza esos modos de existir. Se trata de vidas vulneradas no por lo que son, sino por lo que la sociedad aún no logra alojar.

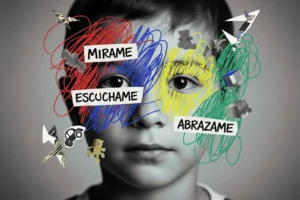

Las infancias y adolescencias trans ponen en juego con su sola presencia, la inadecuación de ciertas normas establecidas sobre género, sexualidad y corporalidad. Decidir con qué nombre ser nombrado, cómo habitar un cuerpo, qué apariencia adoptar, qué cambios esperar y qué caminos transitar no debería ser motivo de exclusión ni de sufrimiento.

El derecho a la identidad sigue siendo un terreno de disputa y las políticas públicas pueden abrir caminos de hospitalidad o, por el contrario, cerrar sus puertas.

En este sentido la cita de Irma Colanzi de un texto de Val Flores ilumina la idea que queremos transmitir respecto de la importancia de estar atentos a no reproducir formas de violencia:

“Desconocer las vidas LGTTBI no es falta de información, es un modo normativo, aprendido de interpretar los cuerpos y establecer la distinción entre aquellos que son legítimos y vivibles, y los que son destinados al oprobio, lo reprensible y lo invisible. Todo conocimiento y toda ignorancia suponen una forma de violencia, una de las más difíciles de reconocer, la que hace del otro una vida despreciable o inexistente. La heteronormatividad es una política del saber que provoca y administra heridas, gestiona los modos de decir y la visibilidad pública de los cuerpos.” Irma Colanzi Intersecciones cuir en salud mental. (pág. 42).

La confección de este artículo nos encuentra en un momento político complejo. En Argentina la Ley de Identidad de Género (2012) representa un ejemplo en el mundo por valorar y respetar las existencias diversas y por ser uno de los pocos países que incluye a las infancias trans.

A pesar de ello, debemos señalar que lamentablemente se ha modificado a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 62/25) un artículo de la ley de Identidad de Género; El artículo 11. Dicho artículo garantizaba que menores de 18 años pudieran acceder a tratamientos hormonales o quirúrgicos vinculados a su identidad de género. El citado DNU modificó ese derecho restringiendo el acceso a estas intervenciones. Actualmente solo se permite la continuidad de los tratamientos ya iniciados antes de la normativa, pero no el inicio de nuevos procesos.

En la práctica, esto significa que adolescentes que reciben una indicación clínica y endocrinológica para iniciar un bloqueo puberal o un tratamiento hormonal deben atravesar ahora la vía judicial de un amparo, en un regreso a la situación previa a la sanción de la Ley de Identidad de Género. Se judicializa así el acceso al derecho a la salud integral, generando demoras, sufrimiento y desigualdades.

Es importante tener en cuenta que las políticas públicas son una herramienta fundamental para alojar las necesidades particulares de los ciudadanos. Pero dichas políticas pueden estar orientadas a salvaguardar ideales moralistas que ejercen un sistemático sufrimiento o pueden apuntar a reconocer los variados modos de existencia.

Las dimensiones de la vulneración: identidades a las que no se les permite devenir

Reconocer la vulneración de personas de la diversidad implica, entre otras cosas, ir más allá de lo jurídico. El peso de ideales heteronormados genera la universalización de ciertos modos de vivir y de sentir, anulando otros que se señalan como incorrectos, peligrosos o inferiores. Así, los cuerpos y deseos que no se ajustan a lo esperado quedan sistemáticamente desconocidos y violentados, instalando un sufrimiento evitable. En la clínica vemos cómo estas restricciones se traducen en angustia, desamparo y una vivencia de expulsión del mundo social. Asimismo, la espera o el no reconocimiento en los procesos de transición, produce un padecimiento psíquico que en varias oportunidades no es dimensionado pero que trae consecuencias de riesgo.

Cada año perdido en la vida de un adolescente trans no es recuperable; la identidad y el cuerpo en construcción no pueden esperar a que ciertos otros significativos (no sólo madre y padre) puedan reconocerlos.

De allí que consideremos tan importante la posición que tomen las familias, los educadores y los trabajadores de la salud.

En este contexto, la noción de hospitalidad puede resultar esclarecedora. Será necesario que se trate de una acogida que contemple la específica búsqueda de cada quien, receptando lo diverso sin la condición previa de que se ajuste a pautas cis-sexistas. Hospitalidad significa abrir un espacio donde las subjetividades puedan desplegarse, en lugar de exigir que se cancelen para ser aceptadas.

Algunas pinceladas clínicas e institucionales

F, de 19 años de edad, comenta en la entrevista de admisión que quería atenderse en la institución porque una amiga trans se lo había sugerido: “Vio doctora que nosotras nos movemos por el boca en boca, nos pasamos listas de lugares y profesionales recomendados y al revés también “(sonríe). “Ella me dijo dos cosas que para mí son muy importantes. Una, que los secretarios te tratan bien, te llaman por tu género. Yo quiero que me respeten desde que entro a un lugar, no quiero pagar peaje. Y lo otro que me dijo mi amiga es que, si andás con anteojos oscuros en el hospital, no pasa nada. Mi amiga vio a otras pibas trans con anteojos de sol. Yo no me los saco casi nunca. Una prima comedida me largó: ya vas a superar esa etapa de taparte la cara. ¡Qué atrevida!! ¡Qué sabe si yo quiero cambiar eso!”.

Retomando la noción de hospitalidad, podemos acercar las ideas de J. Derrida para reflexionar sobre la situación clínica.

Si nos nutrimos del ejemplo, es posible advertir, por un lado, la importancia que tiene para la paciente ser reconocida simbólicamente al ser nombrada en el género en que se percibe. Por otro lado, que se acepte su necesidad de hacer un uso poco habitual de un accesorio como los anteojos oscuros en un interior, ya que no necesita que la protejan del sol, sino de miradas que probablemente viva como excesivas. Cabe aclarar que efectivamente, es muy usual que mujeres trans utilicen anteojos de sol en todo momento, como también otros accesorios como es el caso de otra joven trans que, luego de la pandemia, siguió utilizando el barbijo como modo de resguardo de una imagen que no la representa.

Dice Mirta Segoviano en el prólogo del libro: “La hospitalidad” de J. Derrida: “La hospitalidad se ofrece, o no se ofrece, al extranjero, a lo extranjero, a lo ajeno, a lo otro. Y lo otro, en la medida misma en que es lo otro, nos cuestiona, nos pregunta. Nos cuestiona en nuestros supuestos saberes, en nuestras certezas, en nuestras legalidades, nos pregunta por ellas y así introduce la posibilidad de cierta separación dentro de nosotros mismos.” (2006). La hospitalidad. Prólogo. Derrida, J.

Otro ejemplo que se nos aparece como revelador del esfuerzo que realizan estas niñeces en pos de expresar y preservar su subjetividad, es el que podríamos titular: Cuidando en el closed lo más genuino. R es un niño trans de 7 años cuyo padre se ha opuesto a su transición de género enérgicamente. Él manifestó desde muy chiquito tanto en la casa como en el jardín de infantes querer vivir como nene. La madre acompaña el proceso, pero está muy atemorizada con la actitud de su marido.

R mantiene con su analista un lazo de mucha confianza ya que puede discriminar con claridad los espacios amigables de los que no lo son. En una sesión donde jugó intensamente hasta quedar casi dormido le cuenta a su analista en secreto, a pesar de no haber nadie más que ellos dos en el consultorio, que muchas veces, cuando su papá lo obliga a ponerse pollera o vestido (para ir a un cumpleaños, por ejemplo), él se pone pantaloncitos abajo. También le dice que le va a pedir a su abuela materna, que es costurera, que le confeccione calzoncillitos.

En este recorte clínico podemos señalar dos cuestiones significativas: La primera se refiere a que, dado que hay leyes protectoras de las infancias como la del Interés superior del Niño y la Ley de Identidad de Género, el profesional está habilitado entonces para decidir resguardar secretos que considere significativos en su desarrollo identitario. La segunda, se vincula al valor analítico que tiene para un/a niño/niña/niñe el poder compartir secretos que todavía no pueden ser mostrados a un adulto significativo. Probablemente en el futuro podrá apropiarse y hacer valer un elemento básico de su identidad, pero mientras tanto el acompañamiento analítico disminuye los efectos devastadores de la cancelación, como es el caso de J cuya madre ejerce una violencia tal, que ella ha decidido dejar en suspenso su sentir para el momento en que pueda independizarse. Por el momento tiene un espacio en el que puede imaginar y soñar qué ropa va a poder usar, cómo sería su aspecto y diseñar su mundo, pero esta especie de oasis que genera el espacio analítico, no la resguarda del paso del tiempo y del malestar psíquico que genera esa espera.

Conclusiones

Las políticas públicas pueden orientarse por posiciones conservadoras y/o reaccionarias que procuran mantener un status quo afín a los pensamientos religiosos, a las jerarquías médicas e incluso a las ortodoxias psicoanalíticas. Advertimos que en distintos países del mundo se produce una desinversión del sistema público de salud con variados argumentos, haciéndose evidente la postura de insensibilidad con el colectivo lgbttq+ y tantas otras minorías.

Valdría la pena no bajar la guardia y seguir anhelando que se renueven políticas públicas que pongan la vida de las personas por encima de cualquier “equilibrio fiscal”.

En ese caso la sensibilidad orientará a reconocer, visibilizar y legislar sobre las distintas formas de sufrimiento que pueda tener un colectivo como es el de las diversidades sexo genéricas. La ley de Identidad de Género y la de Matrimonio Igualitario son un ejemplo de eso.

Las planificaciones en salud orientadas por la sensibilidad hacia las infancias y adolescencias trans pueden ayudar a que estos grupos humanos desplieguen sus particularidades y no queden atrapados en sesgos patologizantes que los ubican como inferiores.

Nos parece oportuno citar a una destacada filósofa trans mexicana quién muestra, en muchos de sus escritos, la modificación del dolor en creaciones potentes y compartibles.

“Hoy nos soñamos juntas sabiendo que tus sueños son tuyos y los míos son míos con alguna que otra pesadilla. Tú te narras novedosa y sin antecedentes, yo me narro redescubierta, anticipada en la infancia, olvidada por años y, finalmente, hallarme en el vértigo de cruzarme contigo”. Guerrero McManus, Siobhan (2018).

Referencias

Colanzi, I. (2022). Resistencias corazonadas y acuerpadas en salud mental. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.

Comas, A (Coord) (2021) Recomendaciones para la atención integral de la salud de Niñeces y adolescencias Trans, Travestis y No Binarias.Ministerio de Salud de la República Argentina.

Derrida, J (2006 segunda edición). Ediciones de la Flor.

Guerrero Mc Manus, Siobhan (2018) El pánico y tus ojos que me sueñan. Etnografía afectiva de un tránsito de género. Edición Universidad Nacional Autónoma de México.

Jaime, C. (2020). Sin alas. Abusos contra niñeces travestis y trans. Buenos Aires: Editorial El colectivo.

Negri, M (2022) La Oruga. Buenos Aires: Editorial La Ballesta Magnífica.

Rótolo, N. (15/07/25) Página 12 Artículo: Presentaron un proyecto para modificar la Ley de Identidad de Género.

Licenciada en Psicología y Psicoanalista. Psicóloga en Centro de Salud Mental N° 3 “Dr. Arturo Ameghino”.

Coordinadora del Grupo de Trabajo de Diversidad, del citado centro de salud. Ex Docente de la Facultad de Psicología UBA Cátedra Técnica y Técnica de Exploración y Diagnóstico Psicológico. Supervisora en distintas instituciones públicas y privadas. Ha realizado diversas publicaciones en Libros y Revistas Científicas.

Licenciada en Psicología, Especialista en Psicología Clínica y Psicoanalista.

Coordinadora del Equipo infantojuvenil del turno mañana del Centro de Salud Mental N°3 “Dr. Arturo Ameghino” y una de las coordinadoras del Grupo de Trabajo de Diversidad del mismo centro.