La fragilidad expuesta: niños, niñas y adolescentes vulnerados y el desafío de las políticas públicas

Presentación

En nuestra vida diaria los conceptos de infancia y de niñez suelen ser empleados socialmente como portadores de significados que en sí mismo no requieren de un análisis minucioso para ser comprendidos. Para el común de las personas resulta obvia la referencia de infancia. Sin embargo, estas categorías (infancias y niñeces) ocultan las divergencias históricas, sociales, culturales, de género. Tal como mostró Ariès (1987), la infancia es una construcción histórica y no un dato natural; su definición varía en el tiempo y en las culturas. En el contexto argentino, Carli (1999, 2002) retoma esta línea mostrando cómo las infancias contemporáneas se entrelazan con las transformaciones sociales y políticas.

Es en el siglo XX con aportes del psicoanálisis y la psicología genética que se pone en evidencia las divergencias entre las características de los adultos y los niños, alertando entonces en las necesidades singulares de niños y niñas que hasta ese momento poco se habrían tenido en cuenta: aparece como concepción ideológica el sujeto de cuidado.

Entender al niño como sujeto social significa reconocer que cada niño nace en una comunidad, marcada por un origen, una lengua, una región geográfica, valores, cierta manera de mirar, sentir, pensar y actuar en el mundo, compartidos por su grupo de pertenencia. Estas características se expresan, entre otros aspectos, en pautas y prácticas de crianza que tienden a asegurar la continuidad de una cultura. En esta línea, Stern (1991) mostró que desde el inicio de la vida el infante organiza experiencias interpersonales en relación con el ambiente, de modo que la calidad del sostén adulto resulta decisiva para su constitución subjetiva.

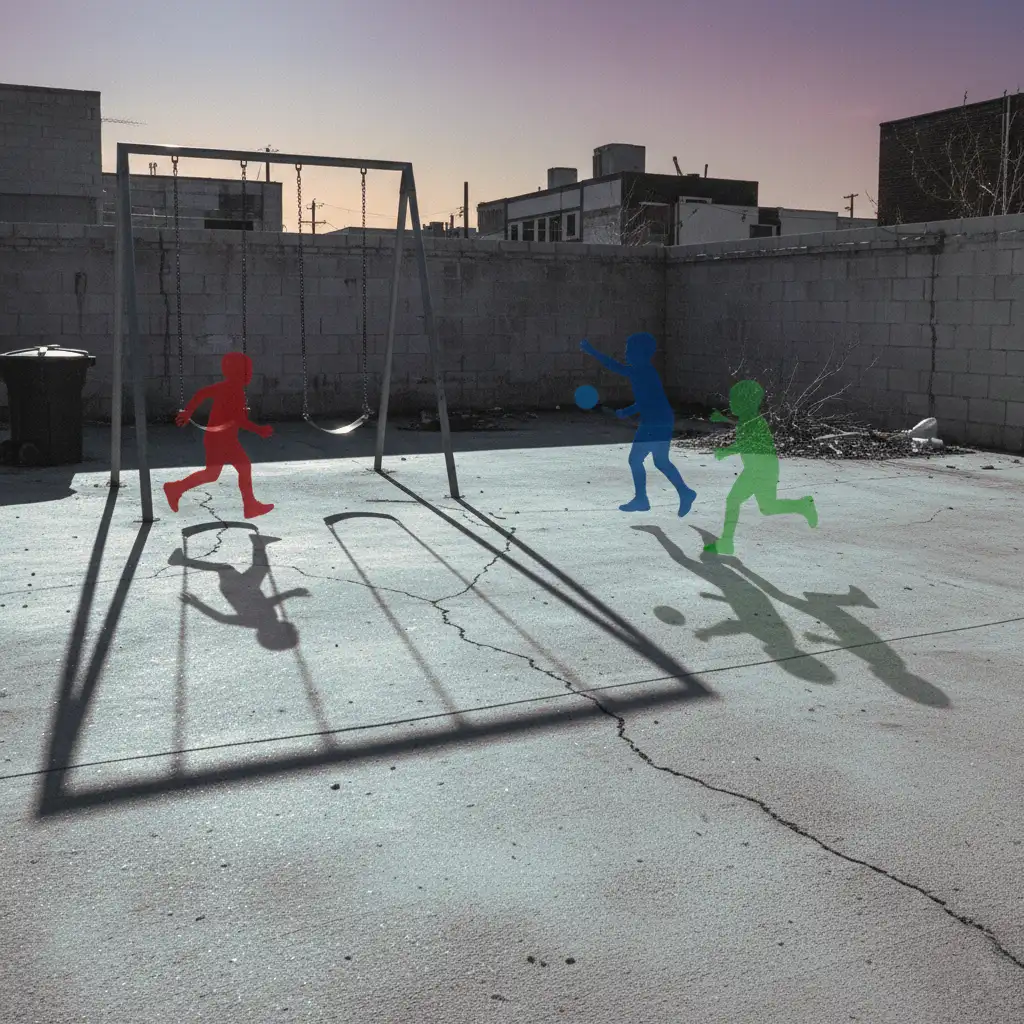

Si bien esta pertenencia establece determinadas condiciones, cada niño vivencia y resignifica los aprendizajes de un modo particular. Por este motivo, deberíamos hablar de un niño, de cada niño, de este niño. También habíamos señalado que el niño es sujeto y no objeto sujeto de cuidado. El estado de indefensión del niño hace que sea el adulto quien deba velar por la satisfacción de sus necesidades comprendiendo al niño como sujeto, como un “otro” que requiere atención y cuidados amorosos, caricias, arrullos, cantos, relatos, ser mirado, escuchado, hablado, sentirse seguro, poder moverse, tocar y jugar.

Si bien en la actualidad estamos convencidos de que el niño es sujeto de cuidado, cotidianamente nos llegan noticias del maltrato al que son sometidos niños en nuestro país y en diversos lugares del mundo. Estas situaciones llevaron a una toma de conciencia de la necesidad de establecer legalmente que el niño es sujeto de derecho. Este reconocimiento implica que el adulto debe asumir la responsabilidad de hacer valer esos derechos (Label y Garzo).

Es un hecho incontrastable en la historia de la humanidad la crueldad ejercida hasta hoy hacia niñas y niños. Una realidad histórica pasada y presente que confronta las palabras y las declamaciones sociales que dicen proteger y exigen derechos ya adquiridos. Clara Raznoszczyk de Schejtman menciona que: los historiadores de la infancia, deMause (1974), Miller (1985) reportan que desde la antigüedad los niños han sufrido maltrato, infanticidio, abuso sexual y moral por parte de sus propios padres o tutores a través de prácticas pedagógicas humillantes y violentas, “por su propio bien”.

Violencias invisibilizadas y psicoanálisis

¿Qué nos sucede frente a los hechos de violencia que ocurren a nuestro alrededor? ¿Puede seguirse adelante como si esto no ocurriera? ¿Lo dejamos para algunos que lo resuelvan o nos detenemos para pensarnos como sujetos involucrados en una sociedad que pareciera que despliega cada vez más sus impulsos agresivos?

Nos servimos de un recorte que realiza Moty Benyakar en su texto Agresión y violencia en el nuevo milenio: La cadena del Mal en el que describe una anécdota relacionada con el movimiento psicoanalítico relatada por Margaret Little para dar cuenta de la importancia del abordaje de violencias que pueden ser naturalizadas y poco estudiadas dentro de nuestra ciencia.

“La primera reunión de la Sociedad Británica de Psicoanálisis a la que asistí se llevó a cabo durante una ruidosa tarde en que las bombas caían continuamente y la gente se agachaba buscando refugio con cada estruendo. En medio del debate, alguien que después supe que era Donald Winnicott se puso de pie y exclamó: Me gustaría señalar que están bombardeando, y volvió a tomar asiento. Nadie le prestó atención y la reunión continuó como si nada ocurriera” (Little, 1995). Es así como la insensibilidad y la apatía ante el dolor parecería anestesiar y paralizar.

Ya Ferenczi (1933/1988), en su célebre “Confusión de lenguas entre los adultos y el niño”, había advertido sobre el peligro de la desmentida del trauma: cuando el adulto niega lo vivido por el niño, este queda condenado a una soledad insoportable que multiplica el efecto traumático. Esta perspectiva resulta clave para pensar cómo, aún en el campo psicoanalítico, muchas veces se naturalizan violencias que deberían ser denunciadas.

Coincidimos con el Dr. Benyakar que incentivar el proceso permanente de retroalimentación entre el psicoanálisis y lo social (lo fáctico) no es una contribución altruista del psicoanálisis mismo a la sociedad en la que vivimos, sino más bien una forma de preservar su esencia, es decir, preservar la subjetividad del hombre en una constante interacción con su ambiente. Aquí puede sumarse Aulagnier (1977), quien conceptualizó la “violencia primaria” como esa inscripción temprana que deja huellas indelebles en el psiquismo cuando el Otro impone significados sin mediación, señalando la estrecha relación entre violencia estructural y constitución subjetiva.

Políticas públicas y marco actual

Hoy la Ley Lucio nos viene a despabilar. Abdicamos de nuestra responsabilidad profesional cuando diagnosticamos en función de un tipo de situación vivida y no nos detenemos en el modo en que fue vivido ni cómo fue procesado por nuestro paciente y su familia. No debemos olvidarnos que cada sujeto es solo una parte de un sistema relacionado y en el mejor de los casos vinculado.

Por ello nos proponemos cuestionar lo que denominamos infancias y niñeces en riesgo por escenas abusivas, por incestos, prostitución y trata, abandono, filicidios, infanticidios, agresiones sexuales, negligencias… Infantes y niños atravesados por lo disruptivo: destrozados, rotos, destruidos, hechos añicos, estallados, desintegrados, objetalizados, violados, muertos.

“El mundo contemporáneo se caracteriza por una flexibilización de las funciones normativas a través de procesos de legitimación de lo ilegítimo, las mismas generan consecuencias subjetivas y sociales” (Imbriano, 2015).

Los infantes y niños estuvieron y están en riesgo. “Las niñas y niños van siendo despojados de toda vestimenta cercana a la dignidad hasta llegar a la nada. Cuando se es nada, se es nada, simple cosa de uso, desvalorizada y descartable” (Garaventa, 2008). Es literal, real, fáctico. Esto implica un convite y desafío para desarrollar puntuaciones teóricas acerca del lugar que los niños y niñas tienen en la estructura familiar, parental y social en situaciones de vivencias de desamparo (Lambersky de Widder, 2009).

En este sentido, UNICEF (2014, 2020) ha documentado cómo en Argentina persisten múltiples formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes, y ha señalado la necesidad urgente de políticas públicas integrales que reconozcan la voz infantil y articulen salud, educación, justicia y protección social.

Conclusiones

Hablar sobre las infancias y adolescencias vulneradas es hablar de la responsabilidad compartida. No es suficiente con la legislación escrita ni con el compromiso clínico: se requieren políticas públicas que creen entornos verdaderamente propicios, que reconozcan las particularidades de cada niño, niña y adolescente, y que no perpetúen la desprotección.

He indicado en varios escritos que existe el peligro de invisibilizar lo que está detrás cuando la escucha es sustituida por etiquetas diagnósticas. En Diagnósticos encubridores, demostré que a menudo se patologizan conductas que son en realidad gritos silenciosos de un sufrimiento innombrable. En La niña no escuchada, expuse cómo las instituciones utilizan la discapacidad como pretexto para silenciar a aquellos que más necesitan ser escuchados. En Mis primeros años, mi vida entera, demostré que las secuelas de la violencia son indelebles: subsisten y se reavivan en la adultez, afectando relaciones interpersonales, maternidades, paternidades y planes de vida. Estas vivencias nos hacen recordar que la clínica no es suficiente por sí sola si no cuenta con un marco social y político que la respalde.

Las políticas públicas pueden ser, como mencioné en Condición indispensable para un crecimiento saludable, un entorno que apoye o un elemento de traumas. Cuando consiguen integrar la educación, la salud, la justicia y la comunidad, se transforman en un apoyo. Cuando fallan, forman parte de la cadena de vulneración. El analista no puede ser indiferente: nuestra ética requiere dar cabida a lo singular, pero también indicar lo que deja al niño desprotegido en la estructura social.

No solo se trata de escuchar lo indecible en la clínica, sino también de cuestionar lo indecible dentro de las instituciones. La indiferencia, el silencio o la complicidad de los adultos, ya sean padres, maestros, médicos o jueces, incrementan la violencia. Tal como afirmé en un texto anterior La invisibilidad en el incesto, no existe la posibilidad de neutralidad cuando un niño o una niña es víctima: hay responsabilidad.

Por lo tanto, nuestro trabajo no es solo clínico, sino que también tiene un componente ético y político muy importante. Significa dar espacio a la palabra infantil, pero también ser capaces de hablar por ellos cuando aún no son capaces. Significa convertir la escucha en acción y la clínica en un vínculo hacia la creación de políticas que realmente protejan.

En resumen, el modo en que una sociedad trata a sus niños y adolescentes es lo que indica su dignidad. Si podemos acoger su fragilidad y mantener su diferencia, entonces estaremos fomentando la posibilidad de futuro. Si miramos hacia atrás y naturalizamos lo intolerable, estaremos reproduciendo la cadena de silencios y desamparos que hemos denunciado tantas veces.

Es entender que cada niño que nos observa, que comparte con nosotros una parte de su historia, nos está haciendo un llamado. La cuestión es qué hacemos con esa llamada: si la archivamos, la rechazamos o la escuchamos de verdad. No solo la vida individual de un niño, sino también la moral y la civilización en su totalidad, están en juego allí, en esa respuesta.

Bibliografía

Ariès, P. (1987). El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen. Madrid: Taurus. (Trabajo original publicado en 1960).

Aulagnier, P. (1977). La violencia de la interpretación. Del pictograma al enunciado. Buenos Aires: Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1975).

Benyakar, M. (1998). Agresión y violencia en el nuevo milenio: La cadena del mal. Revista de Psicoanálisis. Vol. 55. N° 4. APA.

Cao Gené, M. (2017). Algunos apuntes para la lectura sobre las Leyes de protección sobre la niñez y las Políticas Públicas. Manuscrito inédito.

Cao Gené, M. (2017). La invisibilidad en el incesto. Manuscrito inédito.

Cao Gené, M. (2018). La niña no escuchada. En M. Cao Gené (Comp.), Te lo cuento como y cuando puedo. El polimorfismo del lenguaje infantil. Buenos Aires: Raíces Ediciones.

Cao Gené, M. (2018). Los gritos mudos de Camila. En Ciordia (Comp.), Haciéndonos con otroS (pp. xx-xx). Buenos Aires: Raíces Ediciones.

Cao Gené, M. (2023). Mis primeros años, mi vida entera. Bastaba con no recordarlo. En M. Cao Gené (Comp.), Ecos del horror, secuelas en adultos del arrasamiento subjetivo por violencias sexuales durante la infancia: Raíces Ediciones.

Cao Gené, M. (s.f.). Condición indispensable para un crecimiento saludable. Manuscrito inédito.

Carli, S. (1999). Niñez, pedagogía y política: Transformaciones de los discursos acerca de la infancia en la Argentina. Miño y Dávila.

Carli, S. (2002). Escuela, democracia y orden social. Miño y Dávila.

Ferenczi, S. (1949). Confusión de lenguas entre los adultos y el niño. En Obras completas. Buenos Aires: Paidós.

Imbriano, A. “Procesos de legitimación de lo ilegítimo. Sus consecuencias subjetivas y socio – culturales”. Revista Multimedia sobre la infancia y susinstitución(es). INFEIES -RM. Año 5. Nro. 5, 2015. ISSN 2250-7167. Recuperado de: http://infeies.com.ar/numero5/bajar/I.4.Imbriano&Ilari%20Bonfico.pdf

Lambersky de Widder, F. (2009). Violencia encubierta, sus efectos en el aparato psíquico. En Cao Gené, M. (comp.). Los nombres de la niñez abusada: incesto, prostitución, abandono y filicidio. Tomo II. Fundación San Javier.

Little, M. (1995). Relato de mi análisis con Winnicott. Lugar.

Raznoszczyk de Schejtman, C. (2012). Sexualidad infantil, narcisismo y complejo de Edipo en la constitución psíquica y en la cultura actual. Revista Universitaria de Psicoanálisis N°12.

Stern, D. N. (1991). El mundo interpersonal del infante. Paidós.

UNICEF Argentina. (2014). Estado de situación de la niñez y adolescencia en Argentina. Buenos Aires: UNICEF.

UNICEF Argentina. (2020). Informe anual de derechos de la infancia y adolescencia en Argentina. Buenos Aires: UNICEF.

Winnicott, D. W. (1971). Realidad y juego. Gedisa.

Psicóloga egresada de la UBA. Autora y compiladora de más de quince libros sobre la temática de infancias y vulneración de derechos. Editora y prologuista. Conferencista a nivel nacional e internacional.