Cuando la ética no se logró construir. Adolescentes con conductas sexuales abusivas

Agustín, de 15 años, levanta a su media-hermana de 6 años sentada en una silla de la cocina cual si fuera una muñeca y la deposita en un sillón de su propio cuarto para pedirle luego que le toque sus genitales.

O estando en una fiesta familiar, en casa de los abuelos maternos, en el cuarto junto a la computadora, comienza a acariciar a una prima 4 años menor, primero la cara, luego los muslos y luego las partes íntimas. Al relatarlo un tiempo más tarde puede detectarse que no había tenido ningún registro de lo petrificada que se había quedado la prima ante sus avances sobre su cuerpo como si no fuera el cuerpo de otra persona.

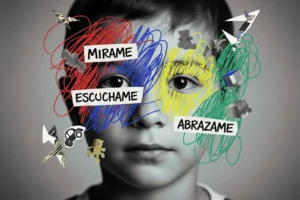

Cuando hablamos de ética estamos hablando de qué lugar se le otorga al otro en uno, cómo se va conformando la alteridad.

Era evidente que había en él una falla en el registro de que había allí otro sujeto.

Los adolescentes con conductas sexuales abusivas

No dejan de interpelarnos las consultas de varones adolescentes que tuvieron alguna conducta sexual abusiva contra una niña, un niño u otro adolescente. Habitualmente se trata de un/a medio hermano/a, primo/a, vecino/a.

Generalmente llegan a consultarnos traídos por alguien de su entorno que está angustiado por lo sucedido, o a partir de una indicación de algún organismo de protección de derechos. A partir de los 16 años pueden llegar enviados por el Fuero Penal Juvenil.

En la mayor parte de los casos no habían registrado que se trató de un avasallamiento, y no aparece una preocupación por haber provocado un daño a otro/a por parte del adolescente.

Por un lado, estamos ante adolescentes que están transitando una etapa de constitución psíquica, de construcción de identidad, a la cual no podemos abrochar estas conductas sexuales abusivas nombrándolos como abusadores. No es lo mismo “tener conductas” sexuales abusivas que “ser” abusador, sobre todo durante la adolescencia, pensando en los efectos de que las conductas se coagulen en identidad al ser considerado y nombrado de esa manera.

Todo esto no implica desconocer que se trata de un avasallamiento que provoca un daño del cual el adolescente deberá hacerse responsable.

Pero allí tenemos una de las principales preguntas. ¿Qué no sucedió aún en la construcción psíquica de ese joven para que no haya aparecido la responsabilidad en relación al otro u otra en las propias conductas?

Para que esto suceda, un largo recorrido debería haberse desplegado, pudiendo arribar a la construcción de la ética. ¿Se ha constituido esa categoría? ¿Cómo se constituyó?

Por otro lado, se trata de una etapa, la adolescencia, en la que habrá que ver en qué medida se ha construido en el “entre” el adolescente y su ambiente la capacidad para regular impulsos y la posibilidad de expresión del malestar a través de la palabra y no sólo a través de actos.

Se trata de ver cómo se construyeron la ética y la moral en ese adolescente a partir de la transmisión de legalidades en ese entorno familiar y social.

La construcción de corposubjetividades masculinas en el patriarcado

La adolescencia resulta un tiempo clave en la construcción de identidad: quién soy, con quién me identifico. Los ideales vigentes en el patriarcado capitalista, cultura en la cual nos corposubjetivamos, para las masculinidades hegemónicas implica ciertas condiciones.

Juan Carlos Volnovich(2) trabaja sobre el proceso de construcción de identidad, de devenir varón, coincidiendo con lo que plantea Silvia Bleichmar en Paradojas de la Sexualidad masculina. En el caso del varón se trata de hacer un movimiento de alejamiento temprano de la madre, en un proceso paulatino de “hacerse varón”. Alude a alejarse lo máximo posible de ser mujer y ser niño. Para ello los varones construirían su identidad de género y su sexualidad de un modo consustancial con la violencia y con un afán de dominio ligado a una vocación de poder. La necesidad de los varones de ser fuertes, independientes, duros y activos está en relación a la necesidad de convalidar su masculinidad, de acuerdo al lugar de poder con el cual se identifican en el patriarcado.

Durante la adolescencia, el reconocimiento del padre, y también desde lo social por parte de pares varones y de otros referentes como docentes o líderes comunitarios, resulta muy importante. Las descalificaciones, humillaciones y desconocimientos por parte de estas figuras masculinas obstruyen los movimientos identificatorios.

Para los varones que no se sintieron reconocidos ni valorados, se sintieron nadie, las actuaciones sexuales durante la adolescencia podrían dar cuenta de un ejercicio de poder a través de la sexualidad, como intentos de reafirmar una identidad viril cuando las condiciones familiares y sociales fallaron y se sintieron humillados padeciendo violencias.

Someter a otro u otra, a través de las conductas sexuales abusivas, podría ser un modo de no sentirse sometidos.

Laura Capacete realizó una investigación con 15 casos de adolescentes con estas conductas. Todos habían sido víctimas tanto de violencia física grave como de desamparo físico y emocional en sus infancias. Con respecto a sus vínculos familiares, había habido y seguía habiendo la presencia de mucha hostilidad dentro de la pareja de padres como también de parte del padre hacia el adolescente. En muchos de estos casos se observó violencia de género por parte del progenitor.

Un dato interesante por lo inesperado que surge en la investigación de Laura Capacete es que sólo 3 de los 15 casos habían padecido abuso sexual.(3)

Cómo se construye la ética

La moral se refiere a la instalación superyoica de la ley, mientras que la ética está en relación a la renuncia a la propia demanda pulsional por amor al otro, que está presente en la constitución del ideal.

Winnicott se pregunta acerca de cómo se construye la moral: el sentido personal acerca de lo que está bien y lo que está mal, un código moral.

Da cuenta de toda una corriente, con la cual él no se identifica, que se pregunta: ¿Proviene de lo heredado y es innato? ¿Se enseña? ¿Depende de lo que para un ambiente determinado (cultura, familia, comunidad, escuela) es o no bueno? En esa línea estarían los que plantean: “Debemos implantar un código moral en esa alma virgen, antes de que llegue a una edad en la que pueda oponernos resistencia…” (4)

Él plantea, en relación a otra postura a la cual él sí se adscribe: “Me gusta creer en la existencia de un modo de vida basado en la premisa de que, en última instancia, las normas legales basadas en la sumisión tienen poco valor. Lo que vale es el sentido personal de lo que está bien y lo que está mal que posee el niño.”

Para Donald Winnicott el sentido de responsabilidad nace de la posibilidad de tener ideas e impulsos destructivos, situación en la que nace el sentimiento personal de culpa.

Si el niño no puede admitir tener esas ideas e impulsos no puede experimentar el sentimiento de culpa. Tiene miedo y se inhibe.

Pero, ¿de qué depende que pueda llegar a admitir tenerlos?

Depende de que el ambiente le reciba los impulsos, y entre ellos especialmente los destructivos, para que pueda experienciarlos, pueda explorarlos, conocerlos y saber cómo regularlos sin tener que inhibirlos.

Es así como puede integrar sus impulsos agresivos y empezar a sentirse responsable. De la destructividad nace luego el impulso de ser constructivo.

Es imprescindible entonces la presencia en el ambiente de por lo menos un adulto que reciba el impulso sin juzgarlo ni condenarlo. Es la base para que se pueda constituir en el/la niño/a la capacidad de preocupación por el otro.

Recordemos que al principio el bebé siente que él es uno cuando está tranquilo, y es otro cuando está rabioso. Sin la presencia de ese ambiente confiable, con pequeñas fallas, no podrá integrarse, y al no integrarse no constituirá ninguna unidad ni se sentirá responsable por algo.

Esa integración le permitirá también que bajo la permanencia de una buena imago sobre el objeto, pueda tener la idea de destruirlo sin que se le desarme la buena imago. Es en ese momento que ya puede hacerse responsable acerca de sus impulsos instintivos.

El sentimiento de culpa sería ya la angustia vinculada con el concepto de ambivalencia. Es a la misma persona que ama a la que ataca con sus impulsos. Se volvió capaz de combinar la experiencia erótica y la agresiva en relación con el mismo objeto, tanto en la función corporal como en la fantasía.

La fantasía de los ataques agresivos se vuelve tolerable para el bebé, y entonces puede confiar en la reparación ante su propia agresión.

Si estos procesos del “entre“ el bebé y la figura cuidadora no se producen, se desarrollan formas de culpa y angustia primitivas. No se puede experimentar culpa, o contenerla a la espera del momento de la reparación. Resulta insoportable y aparecen angustias desorganizantes y desestructurantes.

“De no existir en cambio una figura estable, capaz de recibir y significar el gesto reparador, se da una forma particular de desamparo. Ya se deba a una carencia estructural de la madre, a su estado depresivo o de angustia, la falta de disponibilidad emocional del objeto maternante incrementa la inquietud, y al hacerse insoportable, la agresión antes dirigida al objeto, tomada por el superyó, se vuelve contra el yo, transformada en sentimiento inconsciente de culpa. Otra alternativa de defensa más extrema y primitiva, es la escisión en vías separadas de lo amoroso y lo destructivo, con la consiguiente proyección en objetos idealizados por un lado y persecutorios por otro, como una forma de neutralizar la destrucción. Al disolverse la integración, la ambivalencia desaparece, y con ella la incipiente preocupación por el otro. El amor pierde parte de su valioso componente agresivo y el odio se hace más disruptivo.” (5)

La regulación de impulsos por parte de los adultos. La agresión procesada y la no procesada en el adolescente

La transmisión de legalidades es un aspecto central de las funciones parentales.

En los cuidados tempranos es el adulto criador el que puede procesar sus propias pulsiones, las del adulto, y las pulsiones del niño o niña. Luego eso se va incorporando por parte del niño/a y va constituyendo su Yo por identificación.

Decir que NO le permite al niño apropiarse de su agresión. Su agresión la está poniendo en el NO. El self verdadero se hace más consistente a partir del NO al otro u otra. Le está diciendo que NO a la pulsión del otro u otra.

Los adolescentes con conductas sexuales abusivas, en sus vivencias tempranas no tuvieron quien hubiera podido significar, entender y recibir sus pulsiones agresivas. Los adultos se sentían desbordados y los reprimían, les pegaban, se vengaban, aumentando en esos niños su agresión no procesada, por ejemplo, revoleando y rompiendo objetos.

Esa agresión no procesada queda a la espera de nuevas condiciones ambientales para lograr alguna transformación. Esto lleva muchas veces a las conductas antisociales en la adolescencia. Pequeños robos, destructividad y también las conductas sexuales abusivas pueden tener ese sentido. Provocar al ambiente para que les reconozca y les devuelva un cuidado del cual se sintieron privados o que tuvieron por un tiempo y luego perdieron.

Las intervenciones clínicas con estos adolescentes

La atención de estos adolescentes nos interpela enormemente en nuestros saberes y en nuestra capacidad para ser soportes de una clínica bien diferente a la de los pacientes neuróticos.

La mayoría de estos jóvenes vienen traídos o mandados, sin una demanda propia de tratamiento. Como toda conducta antisocial habla de una denuncia del ambiente por parte del adolescente. Lo más importante se juega en alojarlo, no rechazarlo ni expulsarlo, y en estar dispuesto a trabajar el “entre” él y su ambiente familiar y social, a incluir en el dispositivo clínico que se construya.

Una de las claves es comprender que estos adolescentes pueden realizar actos disruptivos en la transferencia recién cuando se sienten alojados, buscando confirmar su existencia para el otro u otra.

Luciano Rodríguez Costa, psicoanalista rosarino que trabaja en un Centro de Día con adolescentes que padecieron traumatismos y violencias, plantea la problemática de los robos, que son episodios disruptivos con gran capacidad de convocar a los equipos tratantes.

Él considera que hay tres respuestas posibles por parte de estos equipos frente a este tipo de conductas: (6)

1-La indiferencia. Hacer de cuenta que eso no pasó. Sería someter al joven a la misma indiferencia del ambiente que originariamente lo deprivó, y que es la fuente por la cual comenzó a robar.

2-La reactividad: aquí ya el equipo tratante no es indiferente, sino acusa recibo del acto, lo registra. Pero responde con una rabia que el propio adolescente no tuvo aún posibilidades de experienciar en relación a su propia deprivación. Este camino podría dejarlo por fuera del abordaje institucional. Muchas veces en las instituciones esto toma la forma de decirle al paciente que esta institución no es para él, y que tendrá que consultar a otra más apropiada. Esto suele ocurrir cuando las instituciones esperan que el paciente se acomode a lo que ella necesita en lugar de lo opuesto. Resulta una expulsión.

3-Dejarnos interpelar por el acto disruptivo, ya que el acto introduce un enigma al ser realizado contra las personas o la institución en las cuales confía.

Coincidimos con Rodríguez Costa cuando plantea que sólo esta tercera opción representa una verdadera salida.

Posibilitar que en la transferencia se procese la agresión recibiendo los impulsos sin rechazarlos ni condenarlos es fundamental durante el tratamiento. Esto puede suceder en el marco de un juego con naipes por ejemplo, en el cual tal vez necesite el adolescente que el terapeuta espere a que al principio él moldee la realidad a lo que su Yo pudiera soportar, haciendo trampa para ganar. Podría necesitar que se armara otro reglamento en el cual esa forma de jugar quedara legalizada y le posibilitara realizar la experiencia de omnipotencia en estado de ilusión, que es constitutiva, necesaria, y que no pudo vivenciar con sus objetos primarios. (7)

Apostar en el tratamiento a la transformación de la agresión no procesada aún, para que pueda ser integrada por el adolescente, y no quede disociada pudiendo irrumpir bruscamente bajo formas no connotadas, como en las conductas sexuales abusivas u otras formas tanto o más disruptivas.

Referencias

Concepto de corposubjetivación. Carpintero Enrique. El erotismo y su sombra. El amor como potencia de ser. Editorial Topía, Buenos Aires, 2016. Capítulo 2.

Volnovich, Juan Carlos, Ir de putas. Reflexiones acerca de los clientes de la prostitución, Ed. Topía, Buenos Air es, 2006.

Capacete, Laura. Adolescentes que ejercen violencia sexual. Intervenciones clínicas, jurídicas e institucionales. Editorial Letra Viva, Buenos Aires, 2025.

Winnicott, D.W., Deprivación y delincuencia, Buenos Aires, Paidós, 1991. Pág. 129.

Tagle Alfredo, La ética del semejante. Algunas consideraciones desde el psicoanálisis. Presentación en el Colegio de Psicoanalistas. Marzo 2021.

Rodríguez Costa Luciano, La violencia en los márgenes del psicoanálisis. Lugar Ed., Buenos Aires, 2021. Pág. 205.

Winnicott, Donald, en Los procesos de maduración y el ambiente facilitador, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1993, cap.17, dice: “En esta etapa temprana, el ambiente facilitador le proporciona al infante la experiencia de omnipotencia. Por esto entiendo más que el control mágico; entiendo que la expresión incluye los aspectos creativos de la experiencia. La adaptación al principio de realidad se produce naturalmente a partir de la experiencia de omnipotencia, es decir, dentro del ámbito de una relación con los objetos subjetivos”

Psicoanalista de niñas, niños y adolescentes.

Responsable de contenidos en la capacitación sobre violencia sexual del Ministerio de Salud de Nación. Años 2021 hasta 2023.

Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Topía, de psicoanálisis, sociedad y cultura.

Autora de En carne viva. Abuso sexual infantojuvenil. Edit. Topía, Buenos Aires, 2018.