La escucha clínica como producción de salud: reflexiones sobre el encuentro con la violencia intrafamiliar contra NNyA en el ámbito asistencial público.

“Quiero tiempo pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor por favor me lo da suelto y no enjaulado adentro de un … despertador”

(María Elena Walsh, 1966)

En este trabajo nos proponemos problematizar la escucha clínica y su valor en el abordaje de situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes (NNyA), a partir de la experiencia que desarrollamos en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires.

Formamos parte del equipo interdisciplinario Familias Vulnerables (1) (FV), surgido de la articulación entre el Servicio de Pediatría y el Servicio Social del hospital. Nuestro equipo está integrado por profesionales de pediatría, psicología, trabajo social, psiquiatría infantil y musicoterapia, así como por residentes de estas y otras disciplinas, entre ellas sociología.

La constitución del equipo, hace veinticinco años, respondió a una decisión institucional y política orientada a escuchar aquello que emergía como disruptivo en las consultas pediátricas, habilitando un dispositivo institucional para atender la problemática de las violencias y acompañar sus procesos de enunciación, deconstrucción y elaboración. Desde entonces, sostenemos una práctica guiada por una perspectiva psicoanalítica de sujeto.

En este escrito abordamos la violencia contra NNyA como una categoría compleja que incluye diversas formas de producir padecimientos sistemáticos y disruptivos de la escena infantil. Nos hemos centrado en esta oportunidad en la violencia que se despliega en el ámbito intrafamiliar (2) por los profundos efectos que ésta tiene sobre el psiquismo, en tanto confronta al sujeto con un desamparo radical, efecto de la caída de aquellos otros significativos en su función de cuidado y de la irrupción de un goce imposible de significar en el tiempo de la infancia.

Es por ello que consideramos que la escucha no puede pensarse como una tarea técnica ni neutral. Cada vez que escuchamos, decidimos. Decidimos si responder desde una urgencia impulsada por nuestros ideales, nuestros miedos, nuestra necesidad de que haya justicia o reparación; o si apostamos a una demora que genere las condiciones para que resulte posible escuchar aquello que – hasta entonces – resultaba imposible de enunciar. La decisión es ética y política: abrir un tiempo, un compás de escucha para que el niñx encuentre las condiciones de un otro tiempo: de palabra, de juego, de confianza. Una lógica del orden del kairós (3) que habilite un tiempo de apertura, de ocasión (4), de emergencia (5) subjetiva.

Escuchar la violencia: una decisión política

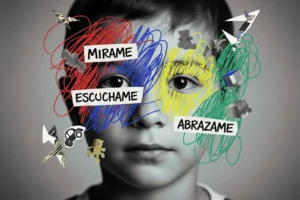

Sostenemos que escuchar las violencias no es sólo una cuestión clínica sino que se trata de una decisión política (Espósito, 1999). Esta decisión supone entender la dimensión del profundo anclaje que tiene la violencia en la sociedad y el lugar que tiene la infancia y la familia en ese entramado. La violencia no es un acto individual, sino la manifestación de un tejido social inscrito en la cultura de una época.(6) Los cuerpos infantiles y femeninos son territorios donde esas relaciones de poder se inscriben. La familia reproduce un orden de poder históricamente determinado: emerge como el ámbito primario de socialización patriarcal, donde se imponen roles, se asignan lugares y se normaliza la desigualdad (Segato, 2003). La familia resulta un territorio fértil para que la violencia se despliegue, debido a factores como la sacralidad (naturalización de las jerarquías); la secrecía (privacidad del hogar), el adultocentrismo y, por supuesto, las asimetrías de poder. Es por ello que el hogar es justamente un lugar donde se aprende muchas veces el miedo y se perpetúa el silenciamiento.

Escuchar la violencia intrafamiliar contra las infancias, supone toparse con la caída de nuestros propios ideales y representaciones acerca del lugar sagrado que le atribuimos a la familia. Supone correr el velo de lo siniestro y confrontarnos con nuestras propias urgencias porque cuando de infancias se trata, se nos impone la demanda de tener que resolver “rápido” de forma absolutamente eficiente (Sotelo, 2007). También supone corrernos de un lugar moral o jurídico, puesto que nuestra tarea profesional es principalmente ética, orientada por el cuidado del sujeto y no por la necesidad de resolver el enigma del acontecimiento. Como profesionales de la salud, buscamos construir una lógica distinta de la del perito en búsqueda de “la verdad”. Nuestra tarea consiste en alojar el relato sin forzarlo, sin anticiparlo, sin guionarlo. No intervenimos para confirmar ni refutar, sino para habilitar que algo pueda expresarse.

La detección o develamiento de la violencia: ¿una suma de indicadores? ¿Qué implica escuchar a un niñx en su desamparo?

Nuestra tarea es la que habilita la palabra, pero también afirma el derecho al silencio. La que habilita un recuerdo y a la vez, afirma el derecho al olvido.

(Mariana Wikinski, 2009)

La clínica nos demuestra que la violencia se inscribe en el dominio del silenciamiento, no solo porque suele quedar resguardada por la secrecía y privacidad del ámbito familiar, sino también por los profundos efectos que produce sobre la estructuración psíquica cuando esta es vivenciada de manera sistemática en los tiempos de desvalimiento inicial y de constitución del sujeto. Muchas veces no se trata de experiencias que puedan integrarse, sino de irrupciones que invaden y desorganizan el aparato psíquico. De este modo, la violencia no permanece como algo externo, sino que actúa en el interior del psiquismo como una fuerza de ruptura, pudiendo desestructurar funciones fundamentales como la percepción, la memoria y la simbolización. (Janin, 2022)

Las implicancias subjetivas de la violencia intrafamiliar en la infancia y la adolescencia son de tal complejidad que la clínica nos confronta con una certeza: escuchar la violencia no se reduce a la detección de indicadores, actitudes o comportamientos compatibles con ella, ni tampoco puede realizarse al abrigo de la aplicación de protocolos estandarizados. Estas herramientas, sin duda, resultan valiosas y orientan la tarea, especialmente en su transmisión a los equipos de salud, sin embargo muchas veces resultan insuficientes. Escuchar a un niñx en su desamparo supone hacer lugar a aquello que emerge como resto, como signo no plenamente decodificable, pero que remite a una experiencia subjetiva de padecimiento. Un eco, una señal que pide ser escuchada.

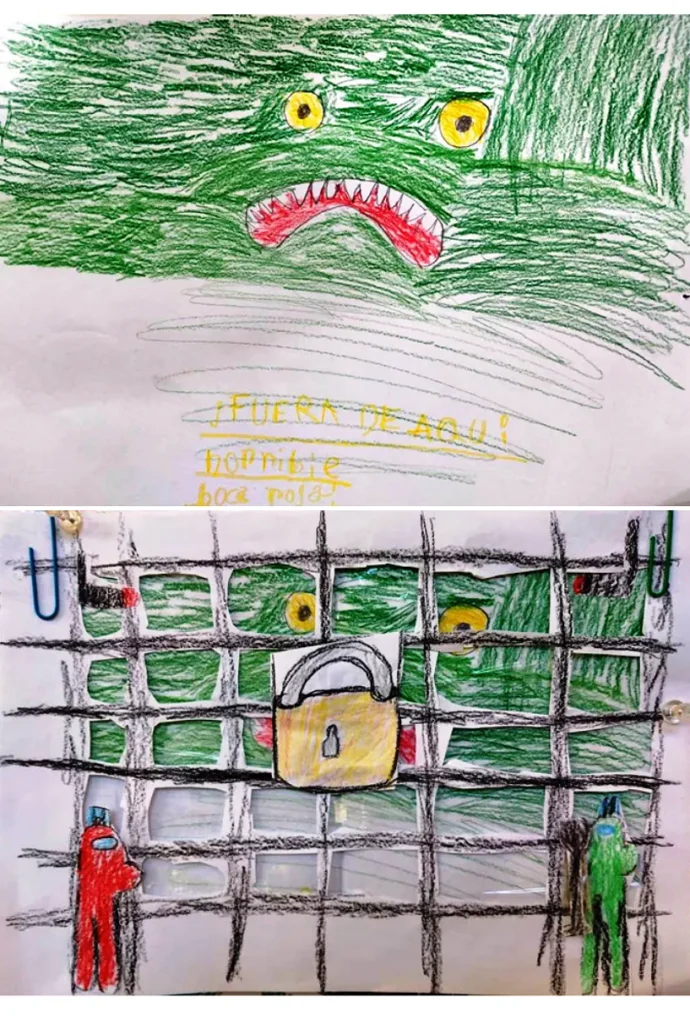

En este sentido, en la clínica con NNyA, Janin (2022) advierte a propósito de los efectos de la violencia en la estructuración psíquica de un niñx, que escuchar es también escuchar lo que no se puede decir, sobre todo si reconocemos que existe una relación íntima entre el silencio y el horror (Davidovich, 2014). Esto nos lleva a considerar, por un lado, los múltiples modos en que lxs niñxs se expresan y, por otro, las particularidades que adquieren las manifestaciones de lo traumático. Silvia Bleichmar, sobre esto último, conceptualiza la noción de lo indiciario: eso que emerge como huella, marca, gesto o acto que no tiene un significado unívoco, pero remite a un padecimiento subjetivo. (Toporosi, 2021)

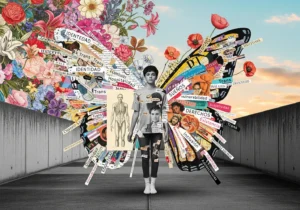

En nuestra experiencia clínica hemos situado que cada decir se sostiene también en una lengua propia, singular. Algunas veces lxs niñxs expresan su padecimiento a través de sus palabras, cuando logran hilvanar un relato, pero también a través de sus sonoridades y silencios. Dicen en sus dibujos, donde se repiten escenas o se borran figuras. Dicen en sus comportamientos, en juegos que se interrumpen de golpe, en gestos que descolocan. Dicen con sus cuerpos, en síntomas o inhibiciones que expresan o manifiestan lo que no pudo pasar por la palabra. Y dicen también en aquello que se interrumpe, en sus casas, en la escuela, en el consultorio.

En esta línea Cao Gené sostiene que una escucha respetuosa implica validar el sistema semiótico en que cada quien puede narrar lo vivenciado. “Lleva implícito el corrimiento necesario del fonocentrismo, que ubica a la palabra dicha en el centro de la expresión; y del adultocentrismo, que mide con única vara legítima la mirada del mayor.” (Cao Gené, 2022)

Escuchar implica alojar esa singularidad y ese modo particular de decir, dejándonos atravesar por la lengua (7) en la que cada sujeto habla.

La escucha musicoterapéutica: aportes a la problemática

Luego de los primeros años de trabajo con esta clínica, el equipo comenzó a identificar que había algo en los modos en que se expresaban estos padecimientos que escapaba al registro de la palabra articulada y requería incluir esa dimensión inasible que se juega entre la palabra y el cuerpo, entre la voz y el discurso (8), entre la escucha del terapeuta y la escena de juego. Empezábamos a pensar que el adulto que violenta no solo se apropia de un cuerpo, sino que también se apodera masivamente del chronos del sujeto, de su reloj biológico y subjetivo, alterando su temporalidad, sus ritmos, sus cadencias y sus silencios.(9)

A partir del ingreso de la musicoterapia en el año 2010, pudimos ubicar que hay efectos de lo traumático que emergen en la musicalidad en que se presenta un cuerpo, sus movimientos, la voz y/o las cualidades sonoras de sus producciones expresivas y lúdicas. Situamos también que es posible distinguir modalidades de los silencios (Martínez, 2019). Por ejemplo, la cualidad afectiva emocional del silencio como expresión de lo traumático difiere de la cualidad del silenciamiento o de la de un silencio de lo no ligado. Hay ruidos que se enlazan a un decir estético deviniendo discurso y otros en cambio que resultan perturbadores. Hay cualidades tímbricas de las voces que irrumpen provocando escozores. Hay ritmos persistentes a los que alguien se aferra para no caer, disritmias que son juego, y otras que muestran la inestabilidad en la que alguien está sumido, o anticipan una desestructuración. Rasgos a desplegar en acto en las sesiones y enlazar al terreno del discurso en entrevistas familiares para su transformación en el proceso de acompañamiento.

En nuestro trabajo interdisciplinario, la musicoterapia aporta este modo de escucha, caracterizado por percibir las sutilezas de las modalidades expresivas de los sujetos, y participa de los procesos de develamiento y de tratamiento, acompañando a lxs niñxs a salir del silenciamiento y del ritmo impuesto por el adulto perpetrador.

Reflexiones finales

Una apuesta: armar equipo para sostener la escucha

El abordaje clínico de situaciones de violencia implica procesos largos y sostenidos que exigen un corrimiento respecto de la lógica asistencial dominante, en la cual la gravedad suele confundirse con la urgencia, y la intervención inmediata, pensada como resolutiva, puede producir efectos revictimizantes. Nuestra tarea consiste en ofertar una escucha activa que respete los tiempos subjetivos del decir, y que incorpore también las voces de los adultos significativos para las infancias con las que trabajamos.

Escuchar desde esta posición ética exige un ejercicio constante de diálogo y debate interdisciplinario, orientado a sortear los obstáculos y puntos ciegos que atraviesan la práctica cotidiana en salud. Este modo de trabajo también presenta desafíos y limitaciones. Sostener una práctica de escucha clínica entre varios en un Servicio de un hospital público, implica convivir con lógicas institucionales que muchas veces priorizan la inmediatez diagnóstica y la resolución rápida de los problemas. La perspectiva interdisciplinaria, como señala Stolkiner, se apoya en una fuerte indisciplina (10), lo que supone atravesar tensiones y desacuerdos al interior de los equipos. Esos desencuentros, lejos de invalidar la práctica, forman parte constitutiva de un modo de trabajo que requiere permanentemente negociar, revisar y reconstruir sus coordenadas. Advertimos también la necesidad de estar atentas a las formas de violencia epistémica, que pueden invisibilizar o reducir la complejidad de las infancias a categorías diagnósticas cerradas, y someter ciertos saberes disciplinares a la primacía de otros. (Radi & Pérez, 2018)

En este sentido, alojar lo indiciario, sostener el silencio, aceptar el fragmento constituye una apuesta clínica y política. Escuchar es arriesgarse a estar frente a un padecimiento que no se deja atrapar en narrativas unívocas y, sin embargo, insiste en ser oído. Apostar a otra temporalidad clínica implica también disputar los modos instituidos de intervención, abriendo un espacio en el que el niñx tenga – en algunos casos de forma inaugural – un lugar.

Cuando existe una decisión política de escuchar las violencias y sus efectos en las niñeces, se vuelve posible interrogar lo que suele cristalizarse en categorías conclusas: un diagnóstico del DSM-IV, un “trastorno del aprendizaje”, una mirada ausente, la crispación frente a un ruido, la actividad motora desorganizada. Tomadas como evidencias concluyentes, estas manifestaciones tienden a clausurar preguntas y perpetuar el padecimiento. En cambio, escuchar, en este marco, es asumir nuestra responsabilidad en el proceso de salud-atención-cuidado, ofreciendo un lugar a aquello que, de maneras diversas, NNyA intentan expresar.

Referencias

- En este escrito hemos sistematizado y repensado varias ideas y discusiones que han sido trabajadas por el equipo de FV a lo largo de más de dos décadas y cuya autoría corresponde reconocer a todos y todas aquellas profesionales – en su mayoría mujeres – que han sido o continúan siendo parte de este dispositivo. Actualmente: Balloni, M.; Gabella, D.; Esposito, S.; Estévez, N.; Jares, T.; Martínez, J.; Piris, F.; Pulpeiro, M.

- Entendemos este ámbito de forma amplia, incluyendo a todos aquellos otros significativos de la vida y los cuidados del niñx.

El término kairós proviene de la Grecia clásica y designa el tiempo oportuno, el momento justo en que algo puede acontecer. A diferencia del chronos (tiempo cronológico, lineal, cuantificable, medido por el reloj, que regula la organización diaria apartándose del ritmo vital circadiano), el kairós es un tiempo cualitativo, ligado a la oportunidad, a la irrupción,a los procesos creativos, al acontecimiento que abre un sentido distinto.

- Graciela Montes trabaja la idea de “ocasión” de un modo muy singular, sobre todo en su libro La frontera indómita. En torno a la construcción y defensa del espacio poético (2001). Allí, la “ocasión” aparece como algo más que un simple momento cronológico: es una apertura, un acontecimiento propicio, un instante en que lo posible se vuelve disponible para el sujeto.

O la emergencia de un sujeto.

Una sociedad basada en valores determinados por el capitalismo, el individualismo, el adultocentrismo y el patriarcado, entre otros.

Entendemos por “lengua” las distintas modalidades expresivas que conforman el decir de un sujeto.

Barthes (1986) trabaja esta dimensión de la escucha cuando desarrolla la escucha de la significancia, a propósito de la cual nos advierte que: “La voz que canta, ese precisisimo espacio en que una lengua se encuentra con una voz y deja oír, a quien sepa escuchar, lo que podríamos llamar su «textura»: la voz no es el aliento, sino más bien esa materialidad fónica que surge de la garganta, el lugar en que el metal fónico se endurece y se recorta. La voz, corporeidad del habla, se sitúa en la articulación entre el cuerpo y el discurso, y en este espacio intermedio es donde se va a efectuar el movimiento de vaivén del acto de escuchar.”

Esta hipótesis surge a partir de observar en distintos casos clínicos la repetición de manifestaciones diversas como la alteración del sueño, del control de esfínteres, del ritmo cardíaco en cierto horario, de trastornos de la alimentación, de estados de alerta excesiva en la sala de espera, entre otros. En todos los casos, atravesados por una temporalidad que impresiona ajena y una imposibilidad de ubicar el origen o alguna creencia acerca de sus manifestaciones corporales.

- Stolkiner, A. (1987). De interdisciplinas e indisciplinas.

Bibliografía

Alegre, N., Espósito, S., García, L., Guiñazú, L., Goldwaser, N., Simonotto, E., Martínez, J. del V., Piris, F., & Pulpeiro, M. (2019). Habitar el espacio público: Una escucha en busca de la alteridad [Ponencia]. Jornadas Ameghino 2019, Buenos Aires, Argentina.

Barthes, R. (1986). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces (Capítulo: El acto de escuchar). Paidós.

Cao Gené, M. (Comp.). (2022). Agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes. Te lo cuento cómo y cuándo puedo: El polimorfismo del lenguaje infantil (3.ª ed.). Raíces Ediciones.

Davidovich, K. (2014). Hablar desde el silencio: El silencio como verdad en las narrativas de mujeres sobrevivientes. Catedral Tomada. Revista de crítica literaria latinoamericana, 2(3).

Jares, T. (2020). Lo sonoro musical, un territorio posible al margen de las palabras. Narraciones. Revista del Centro de Salud Mental N.° 1, (7).

Martínez, J. del V. (2022, octubre 20–22). De sonoridades, silencios, disonancias y temporalidades en las infancias y niñeces. Musicoterapia en la clínica interdisciplinaria de la violencia sexual contra NNyA [Video]. VIII Congreso Latinoamericano de Musicoterapia: Musicoterapia en clave latinoamericana. Deconstruyendo perspectivas coloniales, Buenos Aires, Argentina. https://youtu.be/m0H7xaRKiW8

Michalewicz, A., Pierri, C., & Ardila-Gómez, S. (2014). Del proceso de salud/enfermedad/atención al proceso salud/enfermedad/cuidado: Elementos para su conceptualización. Salud, Epidemiología y Prevención, 21(1).

Montes, G. (1999). La frontera indómita: En torno a la construcción y defensa del espacio poético. Fondo de Cultura Económica.

Radi, B., & Pérez, M. (2018). Injusticia epistémica en el ámbito de la salud: Perspectivas desde la epistemología social. Avatares Filosóficos, 2018(Debates), 117–130. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. http://revistas.filo.uba.ar/index.php/avatares/article/view/3419/2314

Sotelo, M. I., & Fazio, V. P. (2019). Empleo del tiempo lógico en el abordaje psicoanalítico de situaciones de violencia familiar en la consulta de urgencia en salud mental. Anuario de Investigaciones, 26, 295–301. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.

Stolkiner, A. (1987). De interdisciplinas e indisciplinas. En N. Elichiry (Comp.), El niño y la escuela. Reflexiones sobre lo obvio (pp. 313–315). Nueva Visión.

Toporosi, S. (2018). En carne viva. Abuso sexual infantojuvenil. Topía Editorial.

Toporosi, S. (2021). Aportes de Silvia Bleichmar a la conceptualización y a las intervenciones clínicas frente a lo traumático. En G. Woloski (Ed.), Teoría y clínica en la obra de Silvia Bleichmar (pp. 121–138). Ricardo Vergara Ediciones.

Wikinski, M. (2016). El trabajo del testigo: Testimonio y experiencia traumática. Ediciones La Cebra.

Autoras

Martínez, Judith del Valle. Licenciada en musicoterapia, docente de la Universidad de Buenos Aires, musicoterapeuta de planta del Servicio de Pediatría del Hospital Tornú, integrante del Equipo “Familias Vulnerables” del HGAT desde el año 2010.

Jares, Tatiana G. Licenciada en Musicoterapia, docente de la Universidad del Salvador, becaria de GCBA en el Servicio de Pediatría y el equipo de “Familias Vulnerables” del HGAT (Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornú).

Esposito, Silvina Psicoanalista, integrante de equipos interdisciplinarios del Servicio de Pediatría del Hospital Tornú, Docente de Sistematización de prácticas del postgrado de Promoción y Educación para la salud ,UNTREF.

Pulpeiro, María Pediatra, integrante del Servicio de Pediatría del Hospital Tornú, docente de pediatría de la Carrera de Medicina de la UBA.

Miembros del Equipo interdisciplinario Familias Vulnerables del Htal. Tornú