Infancias y adolescencias en tiempos de acrobacias sin red

Este artículo intenta reflexionar acerca de cómo pensar las infancias en tiempos donde las condiciones socio-históricas-políticas actuales vulneran el despliegue de las potencialidades de subjetivación.

Avisamos: escribimos porque para nosotras es un acto potenciador, vitalizante. Elegimos correr riesgos al plantear con pesadumbre, fragmentos de nuestra realidad. Por ello, quizás estas ideas, se parezcan un poco a hacer acrobacia, a veces sin la red que no evita la caída, pero que salva de una lesión grave.

Ser niño/a, hoy

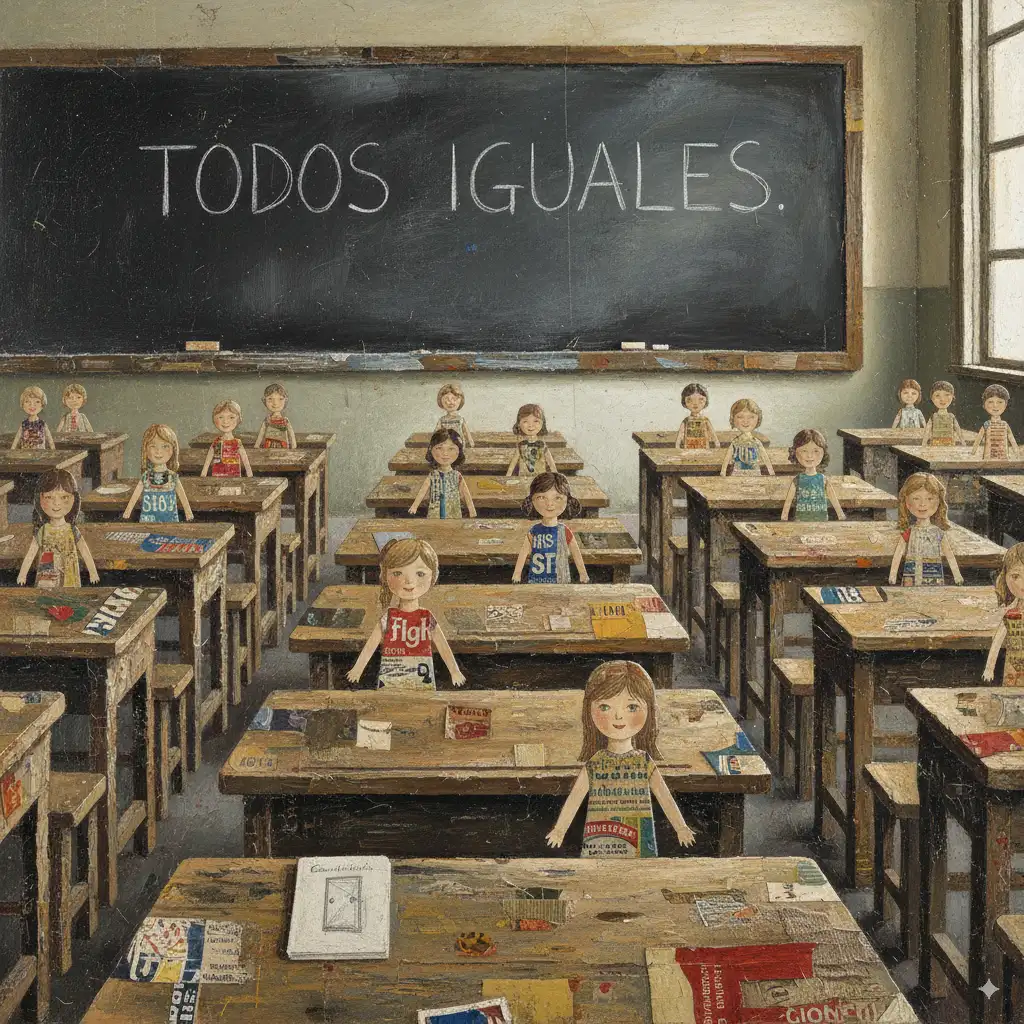

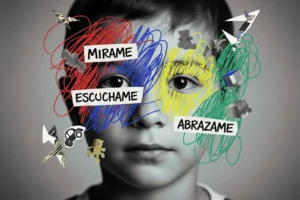

¿Qué es un/a niño/a? Partimos de esta pregunta tan obvia y naturalizada, como crucial y recursiva. Hablamos de sujeto de derechos y en este sentido es que vamos a dimensionar todo aquello que lo constituye: el juego, la familia, la alimentación, el techo, la escuela. La infancia es una categoría sociopolítica que considera las niñeces y las adolescencias, y, más allá de los juegos del lenguaje, contiene en sí misma el concepto de temporalidad. La infancia suele aparecer mezclada con la niñez, como un tiempo de felicidad y añorado desde la adultez. En tiempos de crueldad y de vaciamiento de políticas públicas de cuidado, el desamparo golpea y vulnera, dejando a nuestras infancias, adolescencias y familias en condición de vulnerados. No se trata simplemente de un enunciado respecto de los derechos, sino de repensar cómo los modos de las políticas públicas sostienen una concepción de niño, niña y adolescente. Desde el campo de la educación vemos con mucha preocupación algunas cuestiones que se plantean de modo explícito e implícito, a partir de propuestas que son acatadas por «ejecutores». La perspectiva de las teorías del refuerzo no hace otra cosa que pensar a un sujeto que se ha tornado pasivo, receptor, al que se le imprime información desde afuera y cuyo cerebro almacenará, cual reservorio de datos. Estamos ante un sujeto capturado por la obediencia y la repetición mecánica, ubicándolo muy cercanamente al sometimiento, como si eso fuera lo habitual: así se aprende, sentado mirando al frente y en silencio, repitiendo en eco y al unísono una lectura, “todos iguales”. Son, entre otras cuestiones, mecanismos renegatorios que operan reactualizándose; sabemos que no existe tal igualdad, sino que, de todos modos, acudimos a un proceso de homogenización forzada, que uniforma de manera tal, que los niños, las niñas y los adolescentes, se convierten en el engranaje de una maquinaria que los va devorando. Lo singular, entonces, queda afuera, o al menos parece ser la dirección hacia la que se marcha. ¿Marcha? Si, que podemos leer en clave de unicidad rítmica y con botas, o como protesta, que, en términos de Lila Feldman, nos une, nos hace comunidad diversa.

En un mundo que exige respuestas exitosas e inmediatas y con focos de atención múltiples, en las escuelas y en la clínica, parecen desplegarse competencias entre pares. Se cambia la cooperación por la lucha meritocrática, la solidaridad por el exclusivo logro personal, la confianza en las relaciones por la desconfianza, la consideración del otro como semejante por la construcción de un potencial enemigo que atenta contra lo personal. Es decir, lo común ligado a la comunidad corre riesgo de dilución. Es allí en donde aparecen los vulnerados, los expulsados de la vida misma.

El cierre de hospitales, los desfinanciamientos en salud, en educación, en ciencia, constituyen vulneraciones, ya que su acceso no sería un favor, sino un derecho, producto de luchas sociales históricas que reclaman un Estado presente y responsable. Las actuales políticas de Estado cercenan el presente y aniquilan el futuro, el instante que vendrá, el porvenir.

Pensar es un trabajo y somos cuerpo.

Recomenzar, reconstruir una posición ética supone un entramado colectivo que implica la consideración del otro/a con quién se convive. Como profesionales intentamos hilar y zurcir tejidos desarmados porque el riesgo es que las redes de contención se sigan agujereando. Las políticas públicas de cuidado implican necesariamente una posición ideológica y política. Aún hoy, hay quienes plantean que las perspectivas comunitarias son adoctrinadoras. Construir ciudadanía, implica seguir recordando que en este país hubo una doctrina de la seguridad nacional implementada durante la dictadura cívico militar del año 76. Hoy, algunos la añoran.

Erráticas, quizás, entre tinieblas, nosotras esperamos que, parafraseando a Saramago, la ceguera de quienes vemos no nos tome el cuerpo y podamos ensayar algo de lucidez y romper cadenas.

Diluciones y desilusiones

No sólo nos preguntamos qué implica transitar las infancias en estos tiempos. También nos preguntamos dónde viven y cómo se imbrican en este contexto, armando una trama constitutiva. En primer lugar, resulta necesario ubicar que estamos escribiendo atravesadas por un tiempo de lógicas “neoliberales”, haciendo referencia no sólo a cuestiones económicas, sino fundamentalmente al conjunto de las prácticas, de las normas y de los discursos construidos que impactan en la vida cotidiana. Este sistema parece impregnar nuestras formas de existencia, poniendo en juego la manera de vivir, las relaciones con los otros/as y la forma en que nos representamos a nosotros/as mismos/as. Entender las lógicas imperantes para intentar traducir e historizar se convierte en un acto político, de resistencia de lo cotidiano. Porque ante la dilución de lo común que corrompe las posibilidades de vitalización, emerge la desilusión, que conquista, coagulando el despliegue psíquico.

Las infancias no son ajenas a ello.

Martina y su con-texto.

Martina trae a sesión sus cuadernos para mostrarlos. Uno, es de clase y el otro, es el de un espacio de apoyo pedagógico barrial. En el primero, su precariedad psíquica se encendió con resaltador flúo en todo el cuaderno de clase, donde la desorganización, la falta de continuidad en las hojas, las fotocopias pegadas azarosamente y la ausencia de la mirada adulta se combinan para dificultar su proceso para aprender. En el otro cuaderno, la posibilidad de reparar ese acto pedagógico de cuidado se visualiza en los trazos, en un hacer juntos, en una función adulta que favorece el acoplamiento entre las necesidades de Martina y la oferta simbólica y afectiva.

Desimplicancia

Pedro viene porque lo obligan. Sus enojos no son un problema para él por ahora, pero sí para quienes conviven. Cuenta: “me enojé con un compañero porque me sacó. No lo aguantaba más y lo puse.” La analista le propone pensar su enojo y la situación. Desparramado en un sillón y con el indisimulable fastidio, responde: “no quiero. A mí me chupa un huevo lo que pasó”.

Recomenzar

Volvemos. Las infancias no son ajenas porque el clima social en el cual se transita jaquea los afectos que circulan; pensar sobre los afectos y los tiempos, los procesos, lo que se puede construir, la escucha, las conversaciones, es un trabajo arduo que nos implica. “Desafíos”, es una palabra que redunda y que podría gastarse rápidamente si se la abrocha o se la utiliza para dar sentido a aquello que es duro, trabajoso, lejano, tal como las ideas que planteamos en estos casos. Pero también “desafío” podría dar lugar a formas lavadas de nombrar, configurando sentidos que neutralizan aquello que impacta. Para dar un ejemplo actual, los informes psicopedagógicos escolares suelen plantear el término “desafío” como obstáculo a vencer, junto a su contraparte, los logros. Nosotras entendemos los desafíos tal como los plantea Denise Najmanovich (2016):

“El desafío es, comprender la crisis contemporánea en su complejidad teniendo en cuenta el entramado de prácticas, saberes, valores, vínculos que se tejen en el espacio-tiempo escolar como se presentan en la vida”

Asimismo, y tan candente, asistimos en estos días al acto de trastocar e instituir cambios en los sentidos: de pensar las “infancias“ a retroceder destructivamente, a la idea unívoca de “niño”. El “Día de las infancias” ya no existe. Es el discurso con lógicas conservadoras y patriarcales que fagocitan las aperturas y borran las diferencias.

Podríamos plantearnos qué convierte a un sujeto en vulnerado; la vulnerabilidad es sustantiva, condiciona, es causa y consecuencia porque surge de los modos variados de crueldad, inherente a lo humano.

Proponemos pensar en términos de corresponsabilidad más que de culpas, que hacen a la diferencia entre la dimensión ético-política y la moralizante.

Un régimen vulnera porque se apropia de los cuerpos deseantes convirtiéndolos en sometidos, en una obediencia debida (o de vida). He aquí el riesgo, que toma la vida institucional, colectiva, comunitaria, ecológica de un pueblo. Así, la docente de R se queja porque es desobediente, no copia, atrasa al resto y hay un programa que cumplir.

¿Y si decimos “la escuela” en vez de “la docente”? Esa posibilidad deviene cuerpo, porque la docente es una forma material de lo escolar, que a su vez materializa las políticas públicas, que al mismo tiempo (¿al unísono?) responden a ideologías al tiempo que la construyen.

A modo de concluir estas líneas, parecería que tenemos que hacer otros movimientos que permitan poner a circular otros afectos: poder retirarse, aprender a ceder y correrse, esperar. Estos se presentan como formas contraculturales para estos tiempos. La persistencia en lo que hagamos con niños/as arma recomienzos. La posibilidad de que entren varios, muchos y no unos pocos, puede ser una invitación diferente de armar lo común.

Lo que nos volverá activos será la insistencia en la pasión (alegre) que no convence ni orada sino compone, surfeando para enfrentar las situaciones de la vida cotidiana, en las escuelas, en los espacios de salud que supongan la profundización de conocimientos, siempre provisorios, siempre con otros.

Referencias

Feldman, Lila (2024) Una guía sobre el arte de marchar | Página|12

Fernández Savater A (2024) Capitalismo libidinal , Ned Ediciones: Barcelona

Meirieu Meirieu, Philippe (2009): Una llamada de atención. Carta a los mayores sobre los niños de hoy. Buenos Aires, Paidós

Najmanovich D (2024) Complejidades del convivir, Noveduc: Buenos Aires

Najmanovich, Denise (2016): Del control disciplinario al encuentro comunitario. En Finochio,

Najmanovich y otros: Diversos mundos en el mundo de la escuela. Gedisa.

Magister en Psicología Educacional (UBA). Lic. en Psicología. Psicopedagoga.

Hospital Nacional Prof. A. Posadas, Servicio de Neurología Infantil, Centro de Aprendizaje / Defensoría del Pueblo de CABA, Talleres Conectate Seguro del Centro de Protección de Datos Personales

Lic. En Psicopedagogía. Psicóloga Social

Ex integrante de los Equipos de Orientación Escolar, Ministerio de Educación, CABA.

Miembro de la Asociación Civil Fórum Infancias (Caba).

Psicopedagoga Clínica.

Asesora institucional. Supervisora en clínica Psicopedagógica.

Capacitadora en Ministerios provinciales.

Autora de textos sobre Psicopedagogía.