La dimensión de las políticas públicas, hacia la escucha de infancias y adolescencias vulneradas.

Se trata de que la salud mental no quede reducida al ámbito clínico, sino que acceda a un nivel socio-político como hecho cultural.”

(Fernando ULLOA)

lo más grande y sorprendente... es que [los] espacios internos están... tan llenos de elementos de la polis y son tan ricos en sustancia política como el foro más concurrido (...)”

(Javier ROIZ)

Si el propósito es el de construir una conciencia y un modelo de vincularidad social que facilite la escucha de las infancias, esto requiere un cambio cultural que cuestione y remueva los obstáculos que la dificultan.

Tal desafío necesita adquirir una dimensión política por cuanto no solo se trata de apelar a la buena voluntad y la comprensión de las personas sino de establecer los acuerdos y los dispositivos sociales facilitadores de la escucha y en esto le cabe un lugar central al Estado.

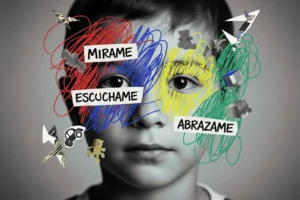

Por definición la vulneración de los derechos de infancia implica un desoír, una sordera ante su potencial palabra.

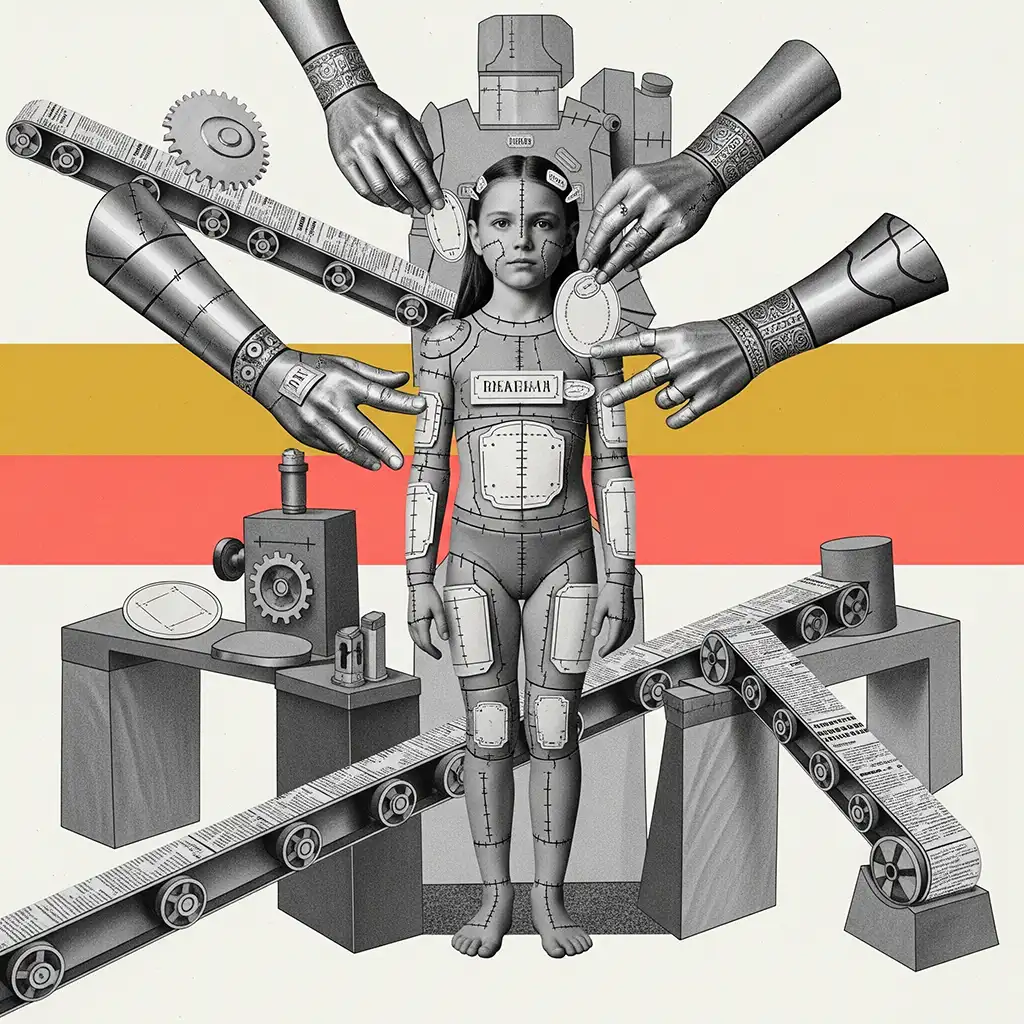

Pero tal barrera es producto en gran medida de un modelo cultural de infancia. ¿Cuál es el modelo de niño y adolescente que nos proponemos criar y formar? ¿Qué es lo que la sociedad instituye como modelo de sujeto?

Tengamos en cuenta que a menudo las vulnerabilidades son leídas y caracterizadas desde la matriz patriarcal de la cultura, que impregna la infancia, la familia y otras instituciones, y que termina avalando y justificando miradas y acciones que desconocen el desamparo singular de cada niñe y adolescente.

Lo que la Convención Internacional por los Derechos del Niño propone como prerrequisito básico del cuidado, el escuchar al niño y al adolescente, depende en gran medida de ese filtro cultural que configura las infancias.

Sabemos a manera de ejemplo que tanto la familia, la escuela, como las instituciones de la salud pueden aplicar una mirada patologizante al malestar de las infancias. Por lo tanto, no escuchamos cuando interpretamos como patológicas conductas no acomodadas a las expectativas culturales según sexo biológico o aquellos comportamientos que no respetan cierto modelo de autoridad o la desatención escolar y su falta de rendimiento. O cuando desconocemos la importancia del necesario despliegue del mundo de las fantasías a nivel lúdico y en la acción, ya que no pocas veces la mirada adultocéntrica le da un sentido literal a las acciones y los decires de las infancias surgidas de sus propias fantasías que evocan escenas de abandono, separación, culpa, agresión hétero o autodestructivas, incesto, enfermedad.

La imposición de modelos culturales individualistas y meritocráticos suele producir seres sobreadaptados y robotizados, en suma colonizados, cuyos genuinos rasgos identitarios son desestimados. Luego las infancias que manifiestan conductas desadaptadas, verán las mismas sujetas a la medicalización y la patologización.

Podemos encontrarnos en la actualidad con diversas situaciones de vulnerabilidad que aquejan a las infancias. Desde ya lo que podríamos denominar vulnerabilidad social que cubre un amplio espectro de inequidades que van desde la falta de recursos económicos, sus consecuencias a nivel nutricional, acceso a la salud, la educación, la virtualidad, los entretenimientos, como así también no dar lugar a que esas infancias vulneradas puedan manifestar, expresar su malestar de modo que sea tenida en cuenta su particular situación.

En términos de lo que se comprende como interseccionalidad, las vulnerabilidades suponen un cruce entre condiciones psíquicas, orgánicas, psicosomáticas, escolares, familiares, de género, discapacidad, pertenencia a pueblos originarios, migraciones, etc.

Tales condiciones requieren una escucha situacional particular no siempre inscripta y descrita en las teorizaciones, ya sea por lo desconocido de las problemáticas, por efecto de tratarse de cuestiones que por definición quedan en los márgenes, o por la complejidad y singularidad de su presentación.

Escuchar las infancias es estar atento a la vulnerabilidad, a lo frágil, que nos retorna como pregunta a nuestra corresponsabilidad como adultos y nos espeja nuestra propia vulnerabilidad.

Cabe tener en cuenta que el psiquismo infantil y adolescente pasa por momentos de gran vulnerabilidad que requiere del cuidado de los adultos y el de las instituciones sociales. Tanto en el nacimiento y desarrollo del infante como en ese segundo nacimiento que es la adolescencia, es fundamental el otro adulto.

Adultos de quienes depende una función filiatoria, inclusiva y subjetivante decisiva. Ser inscripto en lo social y advenir sujeto de deseo son responsabilidades que les cabe a los adultos y desafíos para el niñe y el adolescente.

Adultos que no obran según su simple arbitrio y voluntad sino en el contexto de una sociedad, una cultura y sus instituciones. Una sociedad que propone una infancia y una adolescencia felices pero que se vuelve poco continente y protectiva al desconocer o alterar las condiciones necesarias para la constitución psíquica. Condiciones que surgen del conocimiento y el respeto por lo que un niñe y un adolescente necesitan.

Algo de historia

Como antecedentes a destacar en las políticas públicas hacia las infancias muy brevemente cabe mencionar la Sociedad de Beneficencia creada en 1821 en la Capital Federal, cuyos orígenes llevan a la Casa de Expósitos de tiempos coloniales. Luego en 1892 se crea el Patronato de la Infancia de la Capital Federal, que junto con la Sociedad de Beneficencia tendrá a cargo la asistencia a la infancia de la minoridad. Tiene preeminencia la concepción moral de la miseria y se internaba en organizaciones benéficas ya que no existían aún respuestas organizadas por parte del Estado en este momento es decir, obedecía a una lógica pública no estatal.

A comienzos del siglo XX se crea la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales en el seno del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto donde surge un actor institucional inicial del desarrollo del sistema público estatal de protección. (LUCIANI CONDE, L. 2020)

En el 1er. gobierno peronista se produce una serie de transformaciones que determinaron un hecho político cultural insoslayable en la constitución del sujeto niñe como protagonista social en la Argentina.

La conocida frase: “en la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños” intentó transmitir una nueva concepción en el contexto de una sociedad no solo desigual e inequitativa sino también patriarcal, adultocéntrica, androcéntrica y etnocéntrica. Les niñes a partir de esas propuestas dejaban de ser sujetos pasivos para comenzar a tener un rol activo en la vida social.

Estamos hablando de fines de la década de 40 y principios del 50 del siglo pasado. Y no se trataba de un amontonamiento fragmentado de programas sino de una política de Estado integral: salud, educación, deportes, protección social, alimentación, juego, sociabilidad.

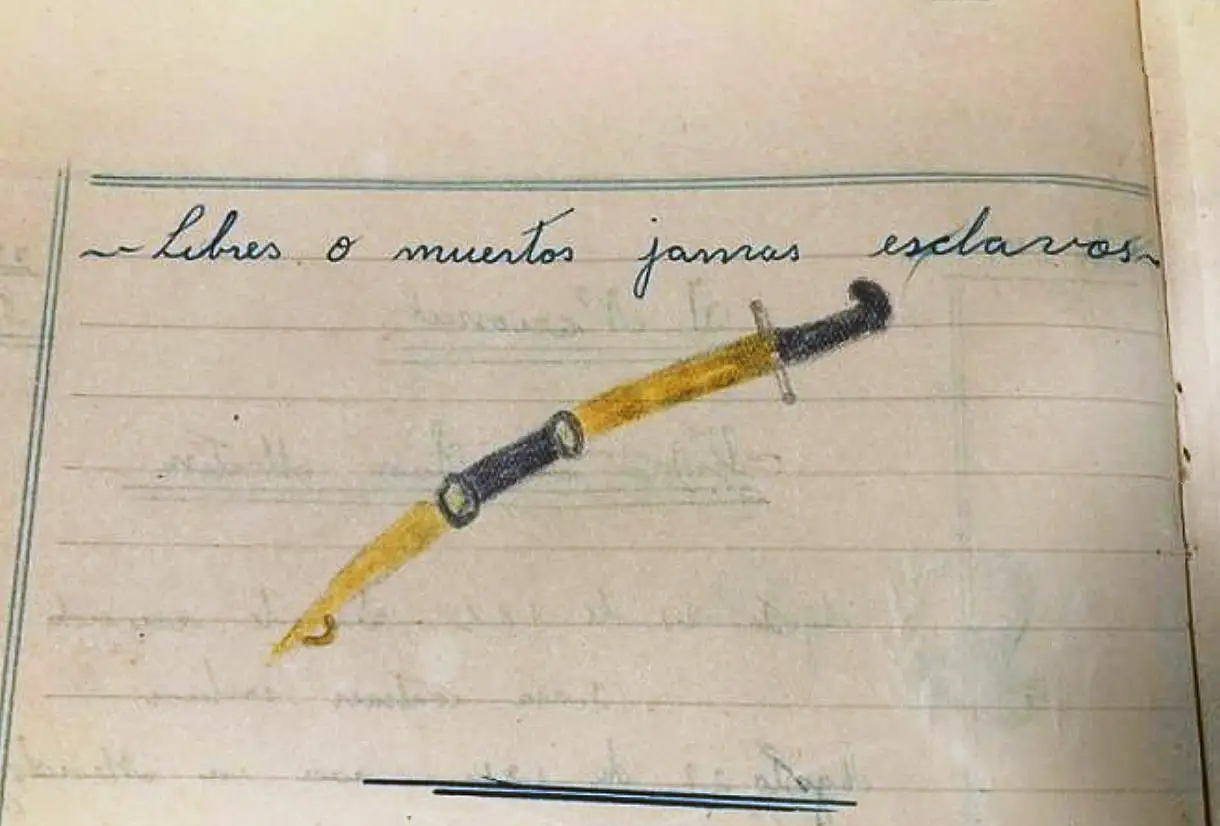

Describe Jorge Giles un ejemplo notable de aquella infancia que se nutrió de un cambio paradigmático:

“…Luis Sansoulet aquel niño de 10 años que dibujó en agosto de 1950 el sable corvo del General San Martín en su cuaderno escolar tras escribir una composición alusiva al Libertador, que cerró con la frase sanmartiniana: “Libres o Muertos, Jamás Esclavos”. Nos conmueve ver ese cuaderno hoy mostrado con orgullo por su hija.” (GILES, Jorge – 2022)

Ese niño tuvo una actividad militancia política desde adolescente que truncó el Terrorismo de Estado. Hoy es uno de los 30000 compañeros desaparecidos.

Un cambio fundamental de paradigma se inició en las políticas de infancia desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989 que habilitó en 1994 la nueva constitución nacional. Se fue produciendo un cambio en lo normativo y político en relación a las infancias y adolescencias. En 2005 se crea por la Ley 26061 el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que finalmente deroga la Ley 10.903/1919 del Patronato de Menores legislación vinculada a la concepción tutelar donde “el menor en situación irregular” se enlazaba a la figura de “peligro moral y material”, y estableció un enfoque basado en el interés superior del niño y la concepción de la integralidad de derechos que paso a regir los criterios de las instituciones dedicadas a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. (LENTA, M.M. 2018)

Leandro Luciani Conde sintetiza ambos modelos de esta manera:

El primero de estos dos campos de significación social emerge del núcleo duro constitutivo de la infancia de la modernidad; es decir, de la escisión entre distintas infancias posibles, en donde las infancias de la minoridad (Daroqui y Guemureman; 1999) se definían por su carácter de alteridad respecto de las infancias esperables en el marco de un modelo de Estado liberal conservador.

El segundo campo, en cambio, emerge a partir de la destitución de la infancia de la modernidad y de la instauración del niño como sujeto de derechos, proceso histórico asociado a la paulatina instauración de la Doctrina Internacional de los Derechos de la niñez (Carli; 2006). (LUCIANI CONDE, L. 2020)

Aún con el avance que significó el cambio de normativa y su impacto en las prácticas, las políticas neoliberales fueron ganando terreno produciendo la precarización de los trabajadores del sector y la merma paulatina de presupuesto hasta llegar a nuestros días donde el abandono por parte del Estado es la regla.

Al respecto agrega Luciani Conde que:

Las políticas neoliberales, en el marco de las leyes de Reforma del Estado (N° 23.696 del año 1989) y de Emergencia económica (N° 23.697 del año 1989), han decantado en profundos procesos de exclusión social (Llobet; 2013), vulnerando los derechos de ciudadanía social de amplias franjas poblacionales. La niñez ha sido el sector más afectado por estas transformaciones, que ocasionaron uno de los problemas sociopolíticos claves en la actualidad: la creciente pobreza de la población infantil (Luciani Conde; Barcala y otros; 2005: 108).

El papel de las políticas públicas debería ser el de compensar las inequidades socio-económicas ya que de ello depende el presente y el destino de miles de niñes y adolescentes en nuestro país a quienes no les alcanza la “resiliencia”, la “beneficencia”, ni el relato del que “pudo escalar con éxito por mérito propio”.

Y además constatamos cómo, no sólo la vulnerabilidad de les niñes se acrecienta por la desigualdad, sino que se le suma la crueldad de un relato estigmatizante sustentado por los poderes hegemónicos: “No tiene trabajo ni logra algo en la vida el que no se esfuerza” “Blaming de victim” (culpabilizar a la víctima) se dice adjudicando la responsabilidad de lo que le ocurre a la propia víctima.

Y padres y madres que se preguntan: ¿estamos haciendo bien la crianza? ¿Le estamos proporcionando una buena educación? ¿Soy un buen padre-madre? ¿Qué niño-niña, adolescente imaginamos y estamos logrando? “Exitoso en lo económico”, “que sepa defenderse en la vida”; “que tenga una familia normal”, según el modelo convencional; “que se comporte bien con los otros”; “que cumpla con la moral tradicional”… O sus preguntas girarán en torno a un niñe o adolescente empático, solidario, que tenga espacio-tiempo para jugar, para educarse, que crezca con otres, que sea reflexivo, que no sufra en su infancia necesidades; etc.

¿Cómo construir una política que rescate, que ponga en valor a los niños y adolecentes como sujetos de derechos, en un contexto que arremete contra todos los derechos en el que no pocos lapidan con crueldad al que consideran un perdedor del sistema?

Las niñeces deben ser figura y no fondo, nos exigen pensarlas promoviendo políticas públicas de cuidado, desnaturalizando lo que aparece como obvio: los espacios, los tiempos, los aprendizajes, los juegos.

No se trata solo de prometer un auspicioso futuro sino de construir presentes, buenos presentes, porque el hoy de las infancias es irreversible.

En los niños y niñas desamparados algo se les impone silenciando su posibilidad de ser escuchados en su sufrimiento. Porque ser escuchados supone responder básicamente a sus necesidades. La marginación es en ese sentido un dispositivo atroz de exclusión de subjetividad.

¿Cómo se siente escuchado quien previamente ha sido expulsado del hábitat común, a quien no se le ha reconocido su dignidad, su básico derecho a existir, pero además se lo culpabiliza de su situación ya que se le dice que no ha hecho el mérito suficiente para salir de la pobreza?

Hoy en la arena pública se ha ido incluyendo otra vertiente del lazo social, paradojal, y es la del abandono. Entonces lo público, lo común, lo colectivo, cuesta constituirlo con sustentabilidad porque ha penetrado el virus del individualismo abandonante.

Considero que, así como en cierta época imperó la racionalidad, luego el consumismo, ahora viene generándose desde los lugares del poder real concentrado, el abandono. Abandonar al otro, abandonarse, abandonar la lucha.

El Estado, los centros de poder mundial de Occidente que lo manipulan a su arbitrio, en consonancia con el derrotero iniciado por el neoliberalismo hace más de cuatro décadas, ha decido abandonar al sujeto a su suerte.

Las consecuencias están a la vista sobre todo a nivel de los sectores más débiles, vulnerables e indefensos de la sociedad: pobres, discapacitados, viejos y niñes.

He llamado sujeto abandonado al emergente de ese espeluznante monstruo que Achilles Mbembe ha llamado brutalismo como etapa superior del capitalismo neoliberal.

Podemos pensar a las vivencias de desamparo como el correlato psíquico de las políticas de abandono.

Juan Carlos Volnovich se refería a la cuestión del desamparo en un profundo artículo que llamó Recursos de amparo. Allí planteaba que el desamparo no es otra cosa que la exposición traumática a los peligros externos e internos que la presencia del Otro, vanamente intenta atenuar…” “el caso es que la nuestra tiende a ser una cultura sin Otros. O, al menos, sin otro simbólico ante quien el sujeto pueda dirigir una demanda, hacer una pregunta o presentar una queja. La nuestra tiende a ser una cultura colmada por Otros vacíos.” (VOLNOVICH, J.C. 2008 pag. 18)

La políticas de lo común

“la solidaridad es la ternura de los pueblos”

(Gioconda Belli)

En un valioso trabajo de investigación con relación a infancias y adolescencias en situación de exclusión, Graciela Zaldúa y María Malena Lenta se plantean lo siguiente:

“Al habilitar la voz de aquellos que suelen ser objeto del discurso de otros, se abren otros sentidos sobre la propia historia singular y se crean opciones que pueden hacer emerger deseos, esperanzas, a pesar del peso de lo instituido socialmente”

[…] ¿Es posible generar las condiciones de posibilidad que los chicos y chicas en estas situaciones puedan imaginar y/o querer otras cosas? ¿Los dispositivos pueden propiciar otras significaciones que faciliten y no controlen?

[…] La posibilidad de elaborar un nuevo proyecto identificatorio implica la construcción representacional (desde el presente) de un saber propio que, no sólo elabora los enunciados que inauguraron el tejido identificatorio, sino que también incluye posibilidades inéditas de resignificación de lo vivido (y fantaseado), habilitando la proyección de futuro como búsqueda autónoma de nuevas significaciones (Aulagnier, 1977) (ZALDUA, G. LENTA, M. pag. 17 – 2011).

Toda vez que nos desanudamos de lo consabido, de nuestras certidumbres y nos abrimos al presente y la novedad de la experiencia, de modo que nos interpela el otro, estamos desarmando y rearmando un dispositivo de escucha.

En principio cuando hablamos de políticas públicas se incluye la dimensión de lo político como tal. Este concepto que puede dar lugar a amplios desarrollos en principio plantea tener en cuenta los resortes de poder que se juega en lo social, en sus organizaciones y prácticas, como así también en la constitución subjetiva.

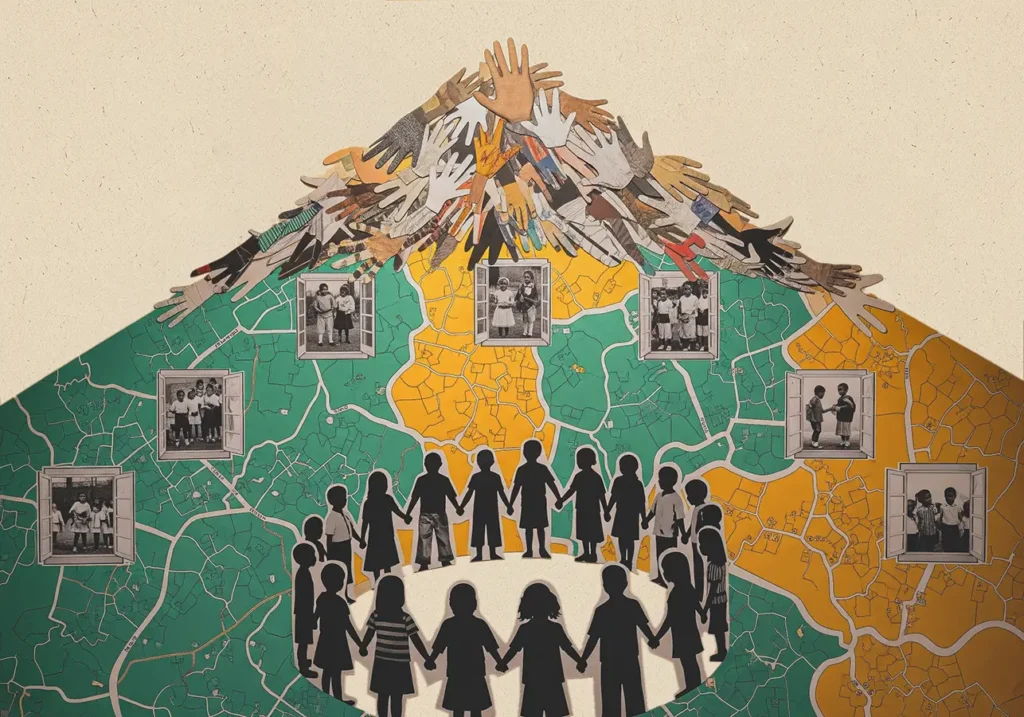

Lo público y sus políticas necesitan de un actor insustituible: el Estado. Desde luego, lo público compete también a toda la sociedad, al pueblo, a la cosa pública que es la res-publica, que, a falta o retirada del Estado procure encontrar otros canales posibles.

Creo que pensar las políticas públicas es en principio plantear la índole pública de nuestros pensares y acciones. Tanto en el origen como en el destino de lo que somos, pensamos y hacemos, está lo púbico. Aún el repliegue y el encierro, son un modo de pronunciarse públicamente mediante la abstención.

La idea es la de buscar atar cabos entre nuestros pensares-haceres desde lo micropolítico, clínicos, educativos, sociales, médicos, y la dimensión macropolítica de lo público. Y que esa articulación inspire, invente y sostenga estrategias y alianzas con otros colectivos como viene ocurriendo.

García Linera cuando nos dice que “la creencia de un grupo de personas de poseer algo en común es el común más fuerte, eficiente y performativo que tienen las sociedades” (GARCIA LINERA, A. La comunidad ilusoria. Pag 87) da lugar a una dimensión de la construcción colectiva que podríamos decir que es previa o bien el fundamento de la constitución del Estado.

¿Cómo se puede proteger a las infancias en esta coyuntura? Se requiere escuchar, devolverles la palabra, su capacidad de participación en instancias apropiadas. Será preciso salir de los entrampamientos de las miradas adultocéntricas, patriarcales, androcéntricas, heteronomativas, neocoloniales. Que el niñe no sea una posesión, subordinado al poder omnímodo del adulto. No es lo mismo proteger que someter. Revisar críticamente los supuestos mandatos de género, raza, religión, ideología. Apuntar a un sujeto pensante, participativo, imbuido de una ética del otro y del nosotros.

Si la política se instala desde los comienzos de la vida como un foro de discusión, una disputa en la que se juega permanentemente el poder de quién habla, correspondería por lo tanto repensar los dispositivos sociales desde la familia, hasta la escuela, el hospital, los juzgados, los institutos, armar foros, espacios asamblearios apropiados para el ejercicio activo de la expresión de les niñes y la escucha adulta. También brindarle los elementos simbólicos para tramitar las circunstancias de inequidad política que les toca vivir de acuerdo a su edad. ¿Cómo resolver los conflictos con sus pares? ¿Cómo vérselas con un personaje autoritario? ¿Cómo decodificar los mensajes que de continuo cooptan su voluntad y opinión? Sería interesante explorar las distintas formas en que los modos instituidos por los poderes, se transmiten en ese nivel micro de la vida cotidiana del niñe.

¿Qué niña-niño estamos pensando? ¿Cómo los estamos pensando? ¿Se trata solo de pensar a las niñas-niños y adolescentes o también pensar con las niñas-niños y adolescentes? ¿Qué dispositivos sociales creamos para hacer efectiva la Convención Internacional de los Derechos del Niño que nos propone conocer sus opiniones, escucharlos? ¿De qué niña-niño se habla cuándo nos referimos a un niña-niño?

Por lo tanto nuestras infancias y adolescencias necesitan

- Concreción de dispositivos (tiempos y espacios) de escucha y participación.

- Comprensión de las características propias de su constitución subjetiva.

- Reconstituir el lazo social solidario soro-fraterno desde políticas públicas inclusivas que aloje a todas las infancias y adolescencias sin exclusiones.

- Construir proyectos institucionales con perspectiva de infancia

- Desarmar los patrones patriarcales, heteronormativos, adultocéntricos y neocoloniales que siguen configurando subjetividades.

En síntesis, concluyo con las palabras de María Malena Lenta cuando nos dice que “el lugar para la palabra de niños, niñas y adolescentes en las investigaciones e intervenciones psicosociales puede ser considerado como un primer tiempo de la acción política.” (LENTA, M.M. 2018)

Referencias

- Gabriel Belucci hace una retraducción de un término freudiano “not des lebens” traducido por Echeverry como “apremio para la vida”. Pero Not es urgencia. Lo que Freud está diciendo es que el sujeto viene al mundo en estado de urgencia. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque hay ciertos momentos vitales en que el papel del otro es decisivo. (BELUCCI, Gabriel Revista Fort da Número 13 – mayo 2019 Extravíos del acto en la adolescencia. Algunas reflexiones)

Bibliografía

Convención sobre los derechos del niño. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Artículo 12

DIKER, Gabriela (2009) ¿Qué hay de nuevo en las nuevas infancias? – 1a ed. – Los Polvorines: Univ. Nacional de General Sarmiento; Buenos Aires: Biblioteca Nacional. 2009

GARCIA LINERA, A. La comunidad ilusoria. Pag 87

GIGLIO, Jorge (2017) La vulneración primordial. El Estado frente al niño, niña y adolescente ubicado en un lugar de objeto. Letra Viva. 2017

GILES, Jorge. Infancias peronistas. Publicación de la Agencia Paco Urondo 21 agosto 2022 https://www.agenciapacourondo.com.ar/dossier/infancias-peronistas

HORN, Paula; INZA, Julieta; ORIOLO, Gisela; TOLLO, Miguel (2019) “La producción de la Escucha. Dispositivos y subjetividad” en Escuchar las infancias. Alojar singularidades y restituir derechos en tiempos de arrasamientos subjetivos. TOLLO, Miguel (compilador) Novedades Educativas. 2019

JANIN, Beatriz (2013) “Intervenciones subjetivantes frente al sufrimiento psíquico” en La patologización de la infancia II. Problemas i intervenciones en la clínica. Beatriz Janin et al Noveduc 2013 pag15

LENTA, M.M (2018) Niños, niñas y adolescentes Entre la retórica de derechos y la realidad de la exclusión en LENTA, María Malena [et al.] Dispositivos instituyentes en infancias y derechos / – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teseo, 2018

LUCIANI CONDE, Leandro (2020) Clase: Políticas de niñez y salud mental: dilemas actuales desde la perspectiva de derechos Material didáctico del Curso de posgrado virtual. 2020. Vulneración de derechos y aprendizajes. Organizado por el equipo de psicopedagogía del Hospital General de Agudos T. Alvarez

MAGISTRIS, Gabriela (2018) La construcción del “niño como sujeto de derechos” y la agencia infantil en cuestión Universidad Nacional de San Martín Artículo científico Material original autorizado para su primera publicación en el Journal de Ciencias Sociales, Revista Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo. 2018

MANTILLA, Lucía. STOLKINER, Alicia. MINNICELLI, Mercedes (compiladoras) (2017) Biopolítica e infancia: niños, niñas e instituciones en el contexto latinoamericano. Universidad de Guadalajara. D.R. © 2017, Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Coordinación Editorial 2017 disponible en http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/

MINNICELLI, Mercedes (2015) Psicoanálisis, Infancia y legalidad. Nueva institucionalidad para un país más justo e inclusivo. Publicación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Ministerio de Desarrollo Social. Mayo de 2015

MOSCOSO, María Fernanda. (2009) La mirada ausente: Antropología e infancia. En: Aportes Andinos No.24. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Programa Andino de Derechos Humanos, abril 2009. 8 p. Disponible en https://www.academia.edu/15265417/La_mirada_ausente_Antropolog%C3%ADa_e_infancia?auto=download

Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño. Observación General No.12 El derecho del niño a ser escuchado. CRC/C/GC/12, 20 de julio de 2009. Disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/index.htm

STOLKINER, Alicia (2019) ¿Qué es escuchar a un niño? Escucha y hospitalidad en el cuidado en salud. en Escuchar las infancias: alojar singularidades y restituir derechos en tiempos de arrasamientos subjetivos (Miguel Tollo-comp.) Noveduc. 2019

TOLLO, Miguel Infancias: Instituidos, Destitución y Acontecimiento Publicado en la Revista Virtual EL HORMIGUERO Psicoanálisis ◊ Infancia/s y Adolescencia/s 5ta. Edición

TONUCCI, FRANCESCO “Francesco Tonucci, creador de La Ciudad de los Niños: Las ciudades tienen que elegir entre mejorar y desaparecer” nov de 2019

ZALDUA, G. LENTA, M. (2011). Niños, niñas y adolescentes excluidos y procesos de subjetivación. Una perspectiva desde los protagonistas. Anuario de Investigaciones, Vol. 18 N° 1, pp 311-320. 2011. Disponible en https://www.aacademica.org/maria.malena.lenta/8

Psicólogo. Psicoanalista. Especializado en Clínica con niños y adolescentes y en temas de salud mental pública.

Docente Universitario de grado y de posgrado.

Miembro fundador y actual presidente de la Asociación Civil Forum Infancias (C.A.B.A)